Text: Johannes Kraß

Die Ausgabe 2/2025 der „inhalte“ bietet wieder eine „bunte Mischung“ mit hoffentlich für Sie interessanten und relevanten Themen.

Haben Sie schon mal versucht, eine wichtige Aufgabe zu erledigen, während Ihre Arbeitsumgebung einfach zu laut war? An Fokussieren und Konzentration war nicht zu denken? Egal ob Baustellenlärm, Staubsaugergeräusche oder ein Gespräch im Nebenraum – all dies hat Einfluss auf unsere Konzentrationsfähigkeit. Lesen Sie mehr darüber in unserer Rubrik „Steuern und Recht“.

Für die Rubrik „Mensch und Arbeit“ interviewte unsere Autorin einen selbstständigen Unternehmer und eine Unternehmerin zum Thema „Selbstständig machen – genialer Plan oder Wahnsinn?“. Die Gesprächspartner gaben spannende und inspirierende Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Der Sommer naht: Informationen zum umfassenden Schutz in der Unfallversicherung – auch und besonders für die Reisezeit – finden Sie in unserer Rubrik „Gesundheit und Vorsorge“.

Im Frühjahr 2020 haben wir Sie über den Stand der E-Mobilität informiert – Zeit für ein Update! Lesen Sie in der Rubrik „Mobilität und Verkehr“, was sich in der Zwischenzeit getan hat.

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen einen schönen Sommer, erholsame Urlaubstage und viel Freude beim Lesen der „inhalte“.

Zum Autor:

Johannes Kraß, Geschäftsführer.

Text: Annika Hohoff

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat in einer aktuellen Studie untersucht, wie sich arbeitsplatztypische Hintergrundgeräusche auf die Konzentration und die kognitiven Leistungen von Beschäftigten auswirken. Ziel war es, herauszufinden, ob die Leistungsminderung objektiv messbar ist oder ob sie eher auf subjektiven Wahrnehmungen der Personen beruht.

Durchführung der Studie

Die Studie wurde in einem schallgedämmten Labor mit rund 70 Teilnehmern durchgeführt. Diese hatten Leseaufgaben unter vier Bedingungen zu bearbeiten: In völliger Ruhe und unter drei verschiedenen Hintergrundgeräuschen. Diese Geräusche waren Aufnahmen von einem Kassenarbeitsplatz im Textileinzelhandel, einem Büro und einer Baustelle. Die Aufgaben bestanden aus kurzen Texten und Sätzen, die auf Fehler zu überprüfen waren.

Es wurde untersucht, ob sich die Störgeräusche negativ auf die Qualität der Bearbeitung der Leseaufgabe auswirken und ob sich die Ergebnisse je nach Art der Geräusche unterscheiden. Zudem sollten die subjektiven Einschätzungen der Teilnehmer ermittelt werden. Die Probanden wurden dazu nach ihrer Einschätzung befragt, ob sie Einschränkungen in ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit wahrnehmen konnten und wenn ja, unter welchen Geräuschbedingungen.

Ergebnisse

Die Anzahl korrekt bearbeiteter Aufgaben war bei Geräuschbedingungen geringer als bei Ruhebedingungen. Dies zeigt, dass Hintergrundgeräusche die kognitive Leistung negativ beeinflussen. Der deutlichste negative Effekt wurde bei Geräuschen aus dem Textileinzelhandel festgestellt, gefolgt von Bürogeräuschen. Baustellengeräusche, obwohl am lautesten, zeigten keinen signifikanten Einfluss auf die Leistung. Die subjektiv wahrgenommenen Konzentrationsdefizite waren insgesamt größer als die objektiv gemessenen Leistungseinbußen. Die Teilnehmer empfanden dabei einen stärkeren Einfluss auf die Konzentration unter Baustellenlärm als bei der Bearbeitung der Aufgaben unter den anderen beiden Geräuschkulissen.

Handlungsempfehlungen

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Bedeutung der subjektiven Wahrnehmung von Lärm am Arbeitsplatz. Um störende Geräusche zu identifizieren und deren Auswirkungen einzuschätzen, können Arbeitgeber Befragungen der Beschäftigten durchführen. Basierend auf den Befragungsergebnissen ist es möglich, gezielte Maßnahmen zur Lärmminderung zu entwickeln und umzusetzen. Eine schallgedämmte Arbeitsumgebung und die Reduktion von störenden Geräuschen, insbesondere solchen, die Sprache enthalten, können die kognitive Leistungsfähigkeit der Beschäftigten verbessern.

Zur Autorin:

Annika Hohoff ist Wirtschaftsmathematikerin und erstellt bei ihrem Arbeitgeber versicherungsmathematische Gutachten.

Text: Klara Falke

Zwei inspirierende Lebenswege, zwei mutige Entscheidungen – und viele wertvolle Erkenntnisse für alle, die mit dem Gedanken spielen, ihr eigenes Ding zu machen. Die Geschichten von Ingo und Vera zeigen, wie unterschiedlich der Weg in die Selbstständigkeit verlaufen kann – und wie ähnlich die Herausforderungen sind, denen sich Gründerinnen und Gründer stellen müssen.

Ingo Fenner, Hörakustiker, Gründer und Unternehmer von vier Mein Hörwerk-Filialen

„Es war nie mein Bestreben, mich zurückzulehnen“ – Im Gespräch mit Ingo

Wie wurde aus dem Wunsch nach mehr Verantwortung der Schritt in die Selbstständigkeit?

Ich bin Hörakustiker und hatte schon früh den Drang, mehr Verantwortung zu übernehmen. Vom Gesellen über den Meister bis zur Filialleitung und später ins Produkt- und Projektmanagement habe ich mich stetig weiterentwickelt. Sobald Routine einkehrte, suchte ich neue Herausforderungen. Der Wunsch, etwas Eigenes zu gestalten, wurde immer stärker. Ein Gespräch mit einem Freund gab schließlich den Anstoß. Ich habe mich daraufhin intensiv mit den Grundlagen der Selbstständigkeit beschäftigt – von der passenden Gesellschaftsform bis zu den Abläufen. Vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung vergingen etwa neun Monate.

Was ist dir beim Aufbau deines Unternehmens besonders wichtig – und holst du dir dabei Unterstützung?

Marketing steht für mich an oberster Stelle. Ich möchte mich bewusst von anderen Hörakustikern abheben – durch Social Media, Videos und eine moderne Homepage. Da mein Laden nicht in zentralster Lage liegt und Ärzte keine Empfehlungen aussprechen dürfen, ist es umso wichtiger, dass wir uns unseren Ruf selbst erarbeiten. Gleichzeitig lege ich großen Wert auf Austausch. Ich treffe mich regelmäßig mit einem Kollegen, der bereits 14 Geschäfte aufgebaut hat – wir reflektieren, brainstormen und entwickeln gemeinsam Ideen weiter. Zusätzlich höre ich Podcasts, lese viel und spreche mit anderen aus der Branche. So bleibe ich fokussiert und erweitere kontinuierlich mein Wissen.

Gab es auch Rückschläge?

Natürlich. Gerade am Anfang habe ich manchmal über das Budget hinaus investiert – dann fehlte das Geld an anderer Stelle. Es gibt so viele tolle Ideen, gerade fürs Marketing. Da kribbelt es in den Fingern, wenn es gut läuft, das Geld direkt wieder einzusetzen. Aber ich habe gelernt, dass Fixkosten wie Miete und Gehälter Vorrang haben. Heute plane ich meine Finanzen auf Jahresebene – das war ein wichtiges Learning. Ich schaue mir zwar jeden Freitag die Zahlen an, aber wenn ich wirklich wissen will, wie es dem Unternehmen geht, rechne ich sie aufs Jahr hoch.

Was hilft dir, dranzubleiben?

Zuversicht und Optimismus. Ich glaube, das ist für Unternehmer essenziell. Und: Ich versuche, nicht auf die ganze lange Liste zu schauen, sondern Schritt für Schritt vorzugehen. Jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt.

Was würdest du anderen mitgeben, die über Selbstständigkeit nachdenken?

Rede mit den richtigen Leuten – mit denen, die an dich glauben, nicht mit denen, die dich von deinen Träumen abhalten wollen. Und frag dich ehrlich: Ärgere ich mich mehr, wenn ich es probiert habe und es nicht klappt – oder wenn ich es nie versucht habe?

Vera Schellewald, Promovierte Sportwissenschaftlerin, seit 2024 selbstständig mit einem eigenen Modelabel

„Drei Ideen, ein Ziel: Mein eigener Weg“ – Im Gespräch mit Vera

Du hast lange in der Wissenschaft gearbeitet. Wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast?

Die Idee, etwas Eigenes zu machen, hatte ich eigentlich schon immer. Aber mir fehlte lange der Mut – und auch der Punkt der Selbstverwirklichung. Irgendwann war der Wunsch so stark, dass ich gesagt habe: Jetzt oder nie.

Was waren deine ersten Schritte in die Selbstständigkeit?

Ich bin mit viel Energie und drei Ideen gestartet: ein eigenes Modelabel, eine Coachingausbildung und freiberufliche Arbeit im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ich habe genäht, ein Konzept geschrieben, mich mit Instagram-Marketing beschäftigt und parallel an meiner Coachingpraxis gearbeitet. Rückblickend war das eine intensive, aber auch lehrreiche Phase. Ich habe schnell erkannt, dass es nicht möglich ist, alles gleichzeitig mit voller Kraft zu verfolgen. Mein wichtigstes Learning: Fokussiere dich auf eine Sache, baue sie strukturiert auf und stecke deine Energie gezielt hinein.

Was war für dich der größte Unterschied zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit?

In der Festanstellung muss ich nur meine eigenen Aufgaben strukturieren – vieles andere ist vorgegeben. Als Selbstständige muss ich mir alles selbst erarbeiten: Struktur, Zielbilder, eine Vision. Und immer im Hinterkopf: Arbeit gleich Geld.

Was würdest du jemandem raten, der überlegt, sich selbstständig zu machen?

Überleg dir eine Strategie. Du bist für alles verantwortlich. Frag dich: Ist dein Wunsch groß genug, dein eigener Chef zu sein? Wenn der Gedanke an die Selbstständigkeit schon lange in dir schlummert, dann probiere dich aus. Geh deinem Gefühl nach. Lese dich ein. Check den Markt. Schreib dir ein Konzept. Und dann: Geh los.

Du bist inzwischen wieder in eine Festanstellung zurückgekehrt. Wie blickst du heute auf diese Entscheidung?

Für mich war das ein wichtiger Schritt. Ich habe gemerkt, dass mich die Selbstständigkeit auch überfordert hat – und dass es völlig in Ordnung ist, diesen Weg nicht weiterzugehen. Die Rückkehr in die Festanstellung war keine Niederlage, sondern eine bewusste Entscheidung. Mein Learning: Man muss nicht selbstständig sein, um seinen eigenen Weg zu gehen.

Ob genialer Plan oder genügend Wahnsinn: Was Ingo und Vera verbindet, ist der Wunsch nach mehr Freiheit, Sinn und persönlichem Wachstum. Sie haben sich getraut, ihre Komfortzone zu verlassen, Neues auszuprobieren und Verantwortung für ihren eigenen Weg zu übernehmen. Sie sind sich einig: Es lohnt sich loszugehen, um die eigenen Ideen in die Welt zu bringen.

Zur Autorin:

Klara Falke arbeitet in der Unternehmens- und Personalentwicklung und beschäftigt sich gerne mit Systemen und Menschen in Veränderungsprozessen.

Text: Thorsten Meyer

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“. Die Sommerzeit ist die klassische Urlaubszeit. Und Reisen sind eine wunderbare Möglichkeit, neue Orte zu entdecken und unvergessliche Erlebnisse zu sammeln. Doch auch im Urlaub können Unfälle passieren, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder finanziellen Belastungen führen. Eine private Unfallversicherung bietet hier einen wichtigen Schutz und sorgt dafür, dass Sie auch auf Reisen abgesichert sind.

Was ist eine private Unfallversicherung?

Die private Unfallversicherung bietet finanziellen Schutz bei Unfällen, die zu dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder gar zum Tod führen. Sie greift unabhängig davon, ob der Unfall im Beruf, in der Freizeit oder auf Reisen passiert ist. Die Leistungen der privaten Unfallversicherung können individuell angepasst werden. Auf keinen Fall für Sie als Unternehmer fehlen dürfen:

- Invaliditätsleistungen: Einmalige Kapitalzahlung bei dauerhafter Invalidität

- Todesfallleistungen: Auszahlung einer vereinbarten Summe an die Hinterbliebenen

- Bergungskosten: Übernahme der Kosten für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen

- Reha-Management: Unterstützung bei der Genesung nach einem Unfall

Warum ist eine private Unfallversicherung auf Reisen wichtig?

Auf Reisen sind wir oft in ungewohnten Umgebungen und nehmen an Aktivitäten teil, die wir zu Hause vielleicht nicht machen würden. Dies erhöht das Risiko für Unfälle. Eine private Unfallversicherung bietet umfassenden Schutz, der auf die individuellen Bedürfnisse und Reisepläne angepasst werden kann.

Worauf sollten Sie bei der Auswahl achten?

Bei der Auswahl einer privaten Unfallversicherung sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

Leistungsumfang: Prüfen Sie, welche Leistungen im Vertrag enthalten sind und ob diese Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Versicherungssumme: Die Höhe der Versicherungssumme sollte ausreichend sein, um im Ernstfall finanzielle Sicherheit zu gewährleisten. Für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen.

Zum Autor:

Thorsten Meyer ist Versicherungsfachwirt. Seit über zehn Jahren befasst er sich vorrangig mit Unfall- und Krankenversicherungen.

Text: Rainer Rathmer

Wir hatten an dieser Stelle zuletzt im Frühjahr 2020 über den Stand zum Thema Elektromobilität berichtet. Nach nunmehr fünf Jahren ist es Zeit für ein kurzes Update.

Wir erinnern uns: Im Jahr 2010 hatte die Bundesregierung das Ziel ausgegeben, dass bis 2020 eine Million Elektroautos in Deutschland zugelassen sein sollten. Sonderrechte für Elektrofahrzeuge sollten die Anzahl erhöhen. Diese gelten zum Teil auch heute noch:

- Örtliche Straßenverkehrsbehörden können besondere Parkplätze an Ladestationen im öffentlichen Raum reservieren,

- Parkgebühren für Elektrofahrzeuge können verringert oder ganz erlassen werden,

- elektrisch betriebene Fahrzeuge können Busspuren nutzen, wenn die jeweilige Gemeinde dies gestattet.

Das Wachstumsziel konnte bis 2020 zwar nicht ganz erreicht werden. Inzwischen sind aber 1,65 Millionen reine E-Autos in Deutschland zugelassen (Stand 01.01.2025). Hinzu kommen rd. 970.000 Plug-in-Hybride. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Anzahl neu zugelassener Elektroautos 2024 mit rd. 380.000 Stück (524.000 Stück in 2023) erstmals rückläufig war.

Inzwischen gibt es auch ein neues Wachstumsziel. Das ist noch deutlich ambitionierter als das alte. Bis 2030 sollen 15 Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Dies haben sich Bundesregierung, Automobilhersteller und Gewerkschaften gemeinsam zum Ziel gesetzt.

Ein wichtiger Aspekt für den Kauf eines Elektrofahrzeugs sind neben der Ladeinfrastruktur der Anschaffungspreis und laufende Kosten. Der hohe Preis solcher Fahrzeuge wurde den Kunden vor einigen Jahren noch durch eine großzügige Förderung abgemildert (zuletzt bis zu 9.000 Euro für reine E-Fahrzeuge und 6.750 Euro für Plug-In-Hybride). Die Förderung für Plug-in-Hybride kann seit Januar 2023 nicht mehr beantragt werden. Seit dem 18. Dezember 2023 können auch für reine E-Fahrzeuge keine Förderanträge mehr gestellt werden. Das ist vermutlich der Grund für den Rückgang der Neuzulassungen solcher Fahrzeuge im Jahr 2024.

Finanzielle Vorteile gibt es aber noch in Form verbesserter steuerlicher Anreize. Die private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs muss als geldwerter Vorteil versteuert werden. Dieser beträgt bei einem max. 70.000 Euro teuren Elektroauto monatlich nur 0,25 Prozent des Bruttolistenpreises, bei einem teureren Fahrzeug 0,5 %. Für Verbrenner gilt weiterhin der deutlich höhere Satz von 1 Prozent des Bruttolistenpreises.

Weitere privilegierende Maßnahmen für E-Autos sind von der neuen Bundesregierung geplant, so nachzulesen auf Seite 7 des Koalitionsvertrages:

- Steuerliche Begünstigung von Dienstwagen durch eine Erhöhung der Bruttopreisgrenze auf 100.000 Euro,

- eine Sonderabschreibung für E-Autos,

- eine Kfz-Steuerbefreiung bis zum Jahr 2035,

- ein Programm für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen aus Mitteln des EU-Klimasozialfonds, um den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen,

- beschleunigter Ausbau und die Sicherstellung der Finanzierung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladenetzes und des Schnellladenetzes für Pkw und Lkw,

- die Befreiung emissionsfreier Lkw von der Mautpflicht über das Jahr 2026 hinaus.

Stolpersteine sind trotz ständiger Verbesserungen immer noch die Anzahl der Ladepunkte und die oft als unzureichend empfundene Reichweite von Elektrofahrzeugen. Auch über die Gefährlichkeit der Akkumulatoren von Elektrofahrzeugen werden immer wieder fragliche Behauptungen in Umlauf gebracht. Schadenstatistiken der Versicherer zeigen allerdings für batterieelektrische Antriebe eine Brandhäufigkeit, die deutlich unterhalb der mit Verbrennungsmotor betriebenen Fahrzeuge liegt.

Diese kleinen Stolpersteine werden die Entwicklung nicht aufhalten. Ein Blick in die eigene Nachbarschaft zeigt eine permanente Zunahme von Photovoltaikanlagen auf den Dächern, und in der Folge dann Wallboxen an den Hauswänden sowie Elektroautos auf den Grundstücksauffahrten.

Zum Autor:

Rainer Rathmer ist Jurist in der Kraftfahrtversicherung und betreut dort alle vertragsrechtlichen Fragen inklusive der Versicherungsbedingungen. In dieser Funktion ist er beim Verband (GDV) Mitglied der Arbeitsgruppe Bedingungen und vertragliche Grundsatzfragen.

Text: Johannes Kraß

In unserem Lebensalltag werden wir alle mit Hürden konfrontiert. Je nach Herkunft, Beruf, Alter und Themen sind diese Barrieren unterschiedlich hoch – und mal mehr, mal weniger gut zu überwinden.

Die Rubrik „IT & Kommunikation“ beschäftigt sich diesmal mit Barrieren, die das Internet für viele Menschen mit sich bringt. Wir wollen mit dem Artikel bewusst machen, welche Schwierigkeiten es gibt. Und wir geben Tipps, wie Sie diese Hürden möglichst geringhalten, z. B. bei der Gestaltung Ihrer Internetseite oder auch firmeninternen Webseiten.

Um das Arbeiten im Homeoffice geht es in der Rubrik „Mensch & Arbeit“: Ist es auch für kleinere Unternehmen sinnvoll, den Mitarbeitenden diese Möglichkeit anzubieten? Welche technischen Voraussetzungen sind notwendig? Ist Homeoffice überhaupt sinnvoll und effizient? Lesen Sie Antworten auf diese und weitere Fragen und bilden Sie sich selbst eine Meinung.

In aller Munde war in den letzten Wochen das Thema Krankmeldung. Unser Artikel zur Rubrik „Gesundheit & Vorsorge“ beleuchtet den Umgang anderer Länder mit dem Thema und stellt die Frage, inwieweit die Lohnfortzahlung Einfluss hat auf den Krankenstand. Ebenso in dieser Rubrik finden Sie Informationen über ETFs und den Vorteil eines langen Anlagehorizonts.

Zu guter Letzt lesen Sie in der Rubrik „Haftung & Verantwortung“ Informationen zu Photovoltaikanlagen: Wir beleuchten Fördermöglichkeiten, Motivation und Anschaffungskosten. Vielleicht hilft unser Artikel dem einen oder anderen bei der Überlegung, ob sich eine Anschaffung auch für die eigene Firma lohnt.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen das Redaktionsteam der „inhalte“.

Zum Autor:

Johannes Kraß, Geschäftsführer.

Text: Klara Falke

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren rasant verändert, und Homeoffice ist zu einem zentralen Thema geworden. Große Unternehmen haben während der Corona-Pandemie verstärkt auf Homeoffice gesetzt und hybride Arbeitsmodelle eingeführt. Diese Flexibilität hat sich bewährt und ist nicht mehr wegzudenken. Auch in kleinen Unternehmen bleibt Homeoffice aufgrund der geringeren Anzahl an Mitarbeitenden und flexibleren Strukturen oft eine praktikable Lösung.

Aktuelle Entwicklungen in der digitalen Kommunikation und Zusammenarbeit bieten neue Möglichkeiten, die Effizienz und Produktivität im Homeoffice weiter zu steigern. Auch die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz macht Homeoffice zu einer attraktiven Option, da es den Pendelverkehr reduziert und somit den CO2-Ausstoß verringert. Schließlich ist der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte nach wie vor hoch, und flexible Arbeitsmodelle wie Homeoffice können ein entscheidender Faktor sein, um talentierte Mitarbeitende für den eigenen Betrieb zu gewinnen und sie möglichst lange zu halten.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie von den Erfahrungswerten großer Unternehmen lernen können und räumen mögliche Befürchtungen aus, damit auch Ihr Unternehmen vom Homeoffice profitiert.

Frage: Wie können Sie die Produktivität von Mitarbeitenden im Homeoffice sicherstellen?

Antwort: Große Unternehmen wie Siemens und SAP haben gezeigt, dass klare Zielvorgaben und regelmäßige Feedbackgespräche die Produktivität im Homeoffice fördern. Kleinbetriebe können ähnliche Ansätze nutzen, indem sie klare Aufgabenstellungen und regelmäßige virtuelle Termine einführen. Wichtig ist, Vertrauen in die Mitarbeitenden zu haben und ihnen die nötigen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.

Frage: Welche technischen Voraussetzungen und Ausstattungen sind notwendig?

Antwort: Die Grundausstattung sollte einen leistungsfähigen Computer, eine stabile Internetverbindung und sichere Kommunikationssoftware umfassen. Große Unternehmen setzen oft auf spezialisierte Softwarelösungen wie Microsoft Teams oder Slack. Kleinbetriebe können ebenfalls von diesen Tools profitieren, da sie die Zusammenarbeit und Kommunikation erleichtern.

Frage: Welche rechtlichen und versicherungstechnischen Aspekte sind zu beachten?

Antwort: Es ist wichtig, die arbeitsrechtlichen Vorgaben zu kennen und sicherzustellen, dass der Versicherungsschutz auch im Homeoffice greift. Große Unternehmen haben oft eigene Rechtsabteilungen, die diese Fragen klären. Kleinbetriebe sollten sich rechtlich beraten lassen und klare Homeoffice-Vereinbarungen treffen.

Frage: Wie können Sie die Datensicherheit und den Datenschutz gewährleisten?

Antwort: Datensicherheit ist ein zentrales Thema. Große Unternehmen setzen auf verschlüsselte Verbindungen und sichere Cloud-Lösungen. Kleinbetriebe sollten ebenfalls auf sichere Passwörter, regelmäßige Updates und verschlüsselte Verbindungen achten. Eine Schulung der Mitarbeitenden im Umgang mit sensiblen Daten ist ebenfalls empfehlenswert.

Frage: Welche Kosten kommen auf Sie zu und wie können Sie diese minimieren?

Antwort: Die Anschaffung von Hardware und Software kann initiale Kosten verursachen. Große Unternehmen haben oft größere Budgets, aber auch Kleinbetriebe können durch gezielte Investitionen und Förderprogramme Kosten minimieren. Es lohnt sich, nach staatlichen Förderungen und Zuschüssen zu suchen.

Frage: Wie organisieren Sie die Arbeitszeiten und die Erreichbarkeit Ihrer Mitarbeitenden?

Antwort: Flexible Arbeitszeiten können die Work-Life-Balance verbessern. Große Unternehmen wie Microsoft bieten ihren Mitarbeitenden flexible Arbeitszeitmodelle an. Kleinbetriebe können feste Kernarbeitszeiten festlegen und ansonsten flexible Regelungen treffen, um die Erreichbarkeit sicherzustellen.

Die Entwicklung des Homeoffice zeigt, dass sowohl große als auch kleine Unternehmen von dieser Arbeitsweise profitieren können. Während große Unternehmen oft mehr Ressourcen zur Verfügung haben, können auch kleine Betriebe durch kreative Lösungen und Flexibilität erfolgreich Homeoffice-Modelle umsetzen. Kleinbetriebe sollten sich nicht scheuen, moderne Tools und flexible Arbeitsmodelle zu nutzen. Eine offene Kommunikation und regelmäßige Schulungen können helfen, Bedenken auszuräumen und die Produktivität zu steigern.

Zur Autorin:

Klara Falke arbeitet in der Unternehmens- und Personalentwicklung und beschäftigt sich gerne mit Systemen und Menschen in Veränderungsprozessen.

Text: Theresa Bördemann, Fabian Daut, Jana Redelstein

In unserem Alltag sind Barrieren allgegenwärtig – eine verschlossene Tür, ein breites Gewässer oder unüberwindbare Zäune. Für Personen, die beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind, kommen weitere alltägliche Herausforderungen wie Stufen oder Treppen hinzu. Diese Hindernisse sind sichtbar und bekannt. Aber auch in der digitalen Welt gibt es eine Vielzahl an Barrieren.

Hindernisse im Netz

In der zunehmend digitalisierten Welt sind wir ständig online, sei es zum Einkaufen, Arbeiten oder zur Unterhaltung. Doch während das Internet für viele von uns den Alltag erheblich erleichtert, stellt es für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung auch eine Herausforderung dar. Die digitalen Barrieren sind häufig weniger offensichtlich als die physischen Hindernisse, für betroffene Personen sind sie jedoch gleichermaßen einschränkend.

Sie betreffen eine Vielzahl an Menschen, insbesondere jene mit visuellen, auditiven, kognitiven oder motorischen Beeinträchtigungen. Aber auch altersbedingte Veränderungen oder gewisse Situationen können dazu führen, dass digitale Barrieren zu alltäglichen Herausforderungen werden.

Visuelle Beeinträchtigungen: Wenn das Sehen zur Herausforderung wird

Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine wichtige Information in Ihrem Online-Banking lesen: Der Text ist winzig klein, die Hintergrund- und Schriftfarbe sind sehr ähnlich und die Sonne strahlt auf Ihr Handydisplay. Die Bearbeitung Ihres Anliegens wird dadurch enorm erschwert. Für Menschen mit Sehbehinderungen ist dies Alltag. Potenzielle Barrieren für visuell beeinträchtige Personen sind beispielsweise zu geringe Kontraste, eine kleine Schriftgröße und fehlende Textalternativen für Bilder. Dadurch wird das Lesen der Inhalte beziehungsweise die Nutzung eines Screenreaders erheblich erschwert.

Deshalb sollte man bei der Gestaltung eines digitalen Angebots unter anderem auf einen ausreichenden Farbkontrast, eine gut lesbare Schriftart und -größe sowie ausreichend Zeilen-, Wort- und Buchstabenabstand achten.

Auditive Beeinträchtigungen: Wenn das Hören beeinträchtigt ist

Für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen können Videos ohne Untertitel oder Audiodateien ohne Transkriptionen eine große Hürde darstellen. Ein Beispiel ist ein Online-Kurs, der ausschließlich auf gesprochene Inhalte setzt, ohne schriftliche Zusammenfassungen oder Untertitel anzubieten. Dies schließt gehörlose oder schwerhörige Personen effektiv von der Teilnahme aus.

Darum sollte man bei Videos und Audiodateien immer einen Untertitel oder eine Textalternative anbieten. Dies wäre auch für Sie sehr praktisch, wenn Sie Ihr Smartphone lautlos nutzen möchten oder müssen.

Kognitive Beeinträchtigungen: Wenn das Verstehen schwerfällt

Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen, wie Lernschwierigkeiten oder Demenz haben wenig Nutzen von komplexen Internetseiten. Das gilt auch für Personen, die nach einem langen Arbeitstag nicht mehr sehr aufnahmefähig sind. Beispiele hierfür sind Texte in Fachjargons wie “Versicherungsdeutsch” oder lange, verschachtelte Sätze. Dies führt dazu, dass wichtige Informationen nicht verstanden oder genutzt werden können.

Texte werden verständlicher durch eine einfache Seitenstruktur, wenig komplexe Inhalte und einfache Formulierungen. Diese Maßnahmen zahlen zusätzlich auf eine höhere Nutzerfreundlichkeit ein. Ergänzend können Informationen in „Leichter Sprache“ angeboten werden. Hierfür gibt es ein Regelwerk, was die Verständlichkeit und Lesbarkeit sicherstellen sollen.

Motorische Beeinträchtigungen: Wenn die Bewegung eingeschränkt ist

Für Personen mit motorischen Beeinträchtigungen, wie z. B. Menschen mit Parkinson oder Arthritis, können kleine Schaltflächen und komplexe Navigationsstrukturen eine Herausforderung darstellen. Beispielsweise kann ein Tremor dazu führen, dass ein Button nicht bedient werden kann.

Deswegen sollten klickbare Flächen nicht zu klein sein und eine Bedienung über die Tastatur sichergestellt werden. Hiervon profitieren auch Personen, die z. B. wegen eines gebrochenen Arms vorübergehend eingeschränkt sind.

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Am 28.06.2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft. Ziel des Gesetzes ist der Abbau der digitalen Barrieren, indem grundlegende Anforderungen definiert werden. Dadurch soll allen Nutzenden ein gleichberechtigter Zugang zu Informationen und Services in der digitalen Welt ermöglicht werden.

Das Gesetz betrifft derzeit nur Hersteller:innen, Händler:innen und Importeur:innen bestimmter Produkte und Dienstleistungen, die dem § 1 des Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zu entnehmen sind. Kleinstunternehmen (Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und höchstens zwei Millionen Euro Jahresumsatz) können, je nach Geschäftsfeld, von dem Gesetz ausgenommen sein.

Zur Autorin:

Theresa Bördemann ist als Business Analystin tätig und koordiniert IT-Projekte im Web-Umfeld. Sie ist davon überzeugt, dass die digitale Entwicklung mit vielen Chancen verbunden ist.

Zum Autor:

Fabian Daut ist Business Analyst im Team Vetriebs-Vertragssysteme Architektur.

Zur Autorin:

Jana Redelstein arbeitet als Business Analystin in der Versicherungsbranche. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des Kundenportals ihres Arbeitsgebers.

Text: Andrea Weidemann

Der Kopf sitzt zu, Kratzen im Hals, Gliederschmerzen, laufende Nase … wer kennt das nicht? Stellt sich die Frage: „Trotz schlechter Verfassung zur Arbeit schleppen oder lieber zu Hause bleiben?“

Ohne finanzielle Einbußen befürchten zu müssen, können sich Arbeitnehmer in Deutschland krankmelden. Und genau das tun Beschäftigte immer häufiger. Der Krankenstand in Deutschland hat in den vergangenen Jahren immer wieder einen Höchstwert erreicht und ist auf einem Rekordniveau. Deutschland ist mittlerweile Weltmeister bei den Krankmeldungen. Arbeitnehmer in der Bundesrepublik sind im Schnitt mehr als 20 Tage pro Jahr krank, während der EU-Schnitt bei acht Krankheitstagen liegt.

Wie ist die Lohnfortzahlung bei Krankheit in Deutschland rechtlich geregelt?

Höhe der Leistung: Volles Gehalt vom ersten Krankheitstag für bis zu sechs Wochen. Ab der siebten Woche erhalten Arbeitnehmer von der Krankenkasse ein Krankengeld in Höhe von 70 Prozent ihres regulären Gehalts.

Dauer der Leistung: Bis zu 78 Wochen über einen Zeitraum von drei Jahren für dieselbe Krankheit.

Deutschland gehört damit, im europäischen Vergleich, zu den Ländern mit einer arbeitnehmerfreundlichen Regelung. Die Arbeitgeber kostet diese Regelung jedoch eine Menge Geld. 76,7 Milliarden Euro mussten, einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zufolge, Arbeitgeber für die Gehälter ihrer kranken und damit arbeitsunfähigen Mitarbeiter aufbringen. Damit haben sich die Kosten für die Entgeltfortzahlung binnen vierzehn Jahren verdoppelt.

Ist das deutsche Modell der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall also überholungsbedürftig? Wie soeben beschrieben gilt in der Bundesrepublik – anders als in einigen anderen Ländern – seit Jahrzehnten die Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag.

Als Reaktion auf den hohen Krankenstand von Erwerbstätigen und die steigenden Kosten im System ist in den letzten Wochen über die Einführung eines Karenztages diskutiert worden. Gemeint ist damit die Aussetzung der Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag, bevor der Anspruch darauf beginnt.

Das europäische Ausland geht mit Krankheit anders um als Deutschland. Der sogenannte Karenztag ist gängige Praxis. Liegt dort eine Lösung?

Wie sieht der Rechtsrahmen in anderen Ländern aus?

Luxemburg

Höhe der Leistung: Arbeitnehmende erhalten in der Regel 100 Prozent des Gehalts für die ersten 77 Krankentage.

Dauer der Leistung: Dauert die Arbeitsunfähigkeit über diesen Zeitraum hinaus an, gewährt die Krankenkasse eine Verlängerung auf bis zu 78 Wochen.

Niederlande

Höhe der Leistung: 70 Prozent des Bruttogehaltes. Liegt dieser Betrag unter dem gesetzlich festgelegten Mindestlohn, muss im ersten Jahr mindestens der Mindestlohn gezahlt werden. Um das finanzielle Risiko für die Unternehmen zu minimieren, schließen viele Betriebe sogenannte Arbeitsausfall- oder Krankengeldversicherungen ab.

Dauer der Leistung: Bis zu zwei Jahre lang müssen die Betriebe mindestens 70 Prozent des Bruttogehalts an ihre Beschäftigten überweisen.

Frankreich

Höhe der Leistung: Nach einer Karenzzeit von drei Tagen erhalten Arbeitnehmer eine Entgeltersatzleistung von der Sozialversicherung. Anhand der vom Arbeitgeber ausgestellten Lohnbescheinigung wird von der Krankenversicherung der Auszahlungsbetrag berechnet. Hierbei werden noch weitere Kriterien berücksichtigt, beispielsweise die Dauer der Betriebszugehörigkeit, Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden, Arbeitnehmerbeiträge, usw.

Dauer der Leistung: Bis zu drei Jahre (vorausgesetzt der Gesundheitszustand des Arbeitnehmers rechtfertigt dies).

Schweden

Höhe der Leistung: In den meisten Fällen 80 Prozent des Gehalts, kann aber höher ausfallen, wenn ein Tarifvertrag besteht.

Dauer der Leistung: 364 Tage, eine Verlängerung ist möglich, wobei das Krankengeld dann 75 Prozent des Einkommens des Arbeitnehmers beträgt.

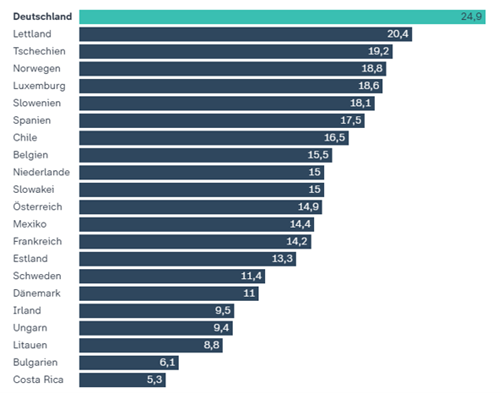

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bezahlten Krankentage pro Jahr im Vergleich:

Ausgewählte europäische Staaten, hier nur bezahlte Krankheitstage (ohne etwaige Karenztage), Vergleichsjahr 2022, Definition, Erhebungsmethoden und Gesundheitssysteme weichen voneinander ab

Tabelle / Grafik: ZDFheute; Quelle: Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD)

Zur Ausgangsfrage:

Hat die Lohnfortzahlungsregelung Einfluss auf den Krankenstand?

Man könnte annehmen, dass die Länder, die mehr Geld für Krankengeld ausgeben, auch die längsten und meisten Krankschreibungen haben. Das trifft aber so nicht zu. Hohe Krankenstände sind unter anderem ein Effekt von Wohlstand. Neben der Großzügigkeit des Systems werden Krankentage auch von der Wirtschaftslage beeinflusst. Wenn die Wirtschaft brummt und es wenig Arbeitslosigkeit gibt, steigen die Fehlzeiten. Haben wir stattdessen eine Wirtschaftskrise und hohe Arbeitslosigkeit, gehen die Fehlzeiten zurück.

Wenn wir darüber sprechen, dass sich Menschen vermehrt krankmelden, sollte man sich aber auch die Ursachen anschauen. Der Krankenstand ist oftmals auf Langzeiterkrankte zurückzuführen, mit psychischen Problemen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Da könnte eine Lösung in besseren Arbeitsbedingungen liegen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter zu fördern. Beispielsweise durch einen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz oder mit flexiblen Arbeitszeiten. Darüber hinaus können sich Angebote an Weiterbildungsmaßnahmen positiv auf das Engagement und die Motivation auswirken.

Ein gutes Händchen bei der Auswahl an neuen Mitarbeitern und der Einsatz entsprechend ihrer Stärken können sowohl eine Über- als auch Unterforderung vermeiden. Regelmäßige Kommunikation sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement tragen zur Reduzierung des Krankenstandes bei.

Tipp: Frühzeitig für den Fall einer längeren Arbeitsunfähigkeit vorsorgen!

Die LVM Krankenversicherung bietet bedarfsgerechte Krankentagegeldversicherungen an, damit das Einkommen auch bei längerer Krankheit abgesichert ist und keine Versorgungslücke entsteht. Eine individuelle Beratung lohnt sich!

Quellenangabe:

Zur Autorin:

Andrea Weidemann arbeitet als Versicherungskauffrau in dem Bereich Verkaufsförderung der Krankenversicherung.

Text: Tobias Lohel

In der Welt der Geldanlage gibt es viele verschiedene Strategien. Dabei spielt der Anlagehorizont neben der Kostenstruktur eine enorme Rolle. Auch bei Exchange Traded Funds (ETFs) zeigt sich der Vorteil eines langen Anlagezeitraums deutlich. Doch warum ist das so?

Der Zinseszinseffekt

Ein langer Anlagehorizont ermöglicht es, den Zinseszinseffekt voll auszunutzen. Dieser Effekt beschreibt, wie sich Erträge summieren und das angesparte Kapital exponentiell wachsen lässt. Je länger das Geld investiert bleibt, desto größer kann sich der Effekt entfalten.

Besonders interessant wird ein langer Anlagehorizont bei einer gleichzeitig niedrigen Kostenstruktur der Anlage wie z. B. bei ETFs. Einer der bekanntesten ETFs ist der MSCI World. Er wurde 1969 aufgelegt und umfasst Aktien aus 23 Industrieländern. Seit seiner Auflage wurde eine Durchschnittsrendite von ca. 7 % erwirtschaftet (MSCI World, 2024 – MSCI World Kurs). Wichtig: Die historische Rendite ist natürlich kein Indikator für die Zukunft.

Keine Angst vor Kursschwankungen

Bewegungen an der Börse sind völlig normal und lassen sich bei einem langen Anlagehorizont ausgleichen. Geben die Kurse einmal nach, bekommt der Anleger oder die Anlegerin bei regelmäßigen monatlichen Einzahlungen mehr Anteile fürs Geld. Ziehen die Kurse dann wieder an, steigt der Wert der Anteile. Dies nennt man den Cost-Average-Effekt.

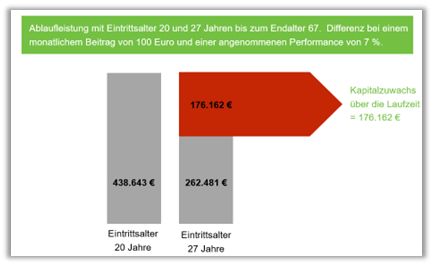

Beispiel

Bei einer angenommenen Anlage von 47 Jahren (Alter 20-67 Jahre) werden bei einem Monatsbeitrag von 100 Euro im Vergleich zu einer Anlage von 40 Jahren (Alter 27-67 Jahre) 8.400 € mehr eingezahlt.

Dafür steigt die Ablaufsumme um 176.162 € (unterstellte Rendite 7%).

Quelle: https://www.finanzfluss.de/rechner/zinseszinsrechner/

* Bei Fondsanlagen gibt es keine Garantien, daher ist Ihre persönliche Risikobereitschaft wichtig. Das Verlustrisiko trägt der Versicherungsnehmer.

Produktauswahl

Je nach Anlageziel und steuerlicher Betrachtung können sich verschiedene Finanzprodukte gegenseitig ergänzen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich die Koppelung einer privaten Altersvorsorge mit einer betrieblichen Vorsorge und weiteren geförderten Produkten oft bewährt hat.

Fazit

Ein langer Anlagehorizont bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere wenn in kostengünstige ETFs investiert wird. So kann der Zinseszinseffekt bestmöglich greifen, Schwankungen werden reduziert und mit einer ausgewogenen Finanzproduktauswahl kann das eigene Anlageziel erreicht werden. Es lohnt sich also, sich möglichst früh mit den eigenen finanziellen Zielen auseinanderzusetzen und sich kompetent beraten zu lassen.

Zum Autor:

Tobias Lohel arbeitet als Versicherungskaufmann im Leben Produktmanagement.

Text: Karsten Martini

Die Nutzung des Sonnenlichts als Energiequelle ist für uns selbstverständlich. Gerade jetzt im Frühjahr nehmen wir die Wärmeenergie der Sonne dankbar an und erfreuen uns an den steigenden Temperaturen.

Verwandeln wir das Sonnenlicht mit Solarzellen in elektrische Energie, dann spricht man von Photovoltaik. Diese Technologie bietet eine unabhängige Stromversorgung. Beim Taschenrechner oder der Gartenbeleuchtung ersparen wir uns so Batterien oder den Netzanschluss. In etwas größerer Dimension versorgen Solarzellen Parkscheinautomaten oder andere technische Geräte ohne aufwendige Verkabelung.

Photovoltaik war lange Zeit eine sehr teure Form der Stromerzeugung. Durch die starke Kostensenkung für Anlagenkomponenten und finanzielle Förderungen verbreitet sich die Stromerzeugung auf Dach- und Freiflächen immer mehr. Photovoltaik ist inzwischen ein fester Bestandteil unserer Energieversorgung.

Vom Fördern zum Fordern

Mit diesem Grundsatz wird von der Bundesregierung der Ausbau der Erneuerbaren Energien und speziell von Photovoltaikanlagen vorangetrieben.

Grundlage ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Es hat vor über 20 Jahren das Stromeinspeisungsgesetz abgelöst und soll den Ausbau einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung steigern. Das EEG wurde über die Jahre immer wieder angepasst und erweitert. Die letzten Änderungen erfolgten 2024 mit dem Solarpaket I.

Das Solarpaket I macht es Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen deutlich einfacher, Photovoltaikanlagen zu installieren und Solarenergie zu nutzen.

● Es gibt Verbesserungen für die Installation und den Betrieb von sogenannten Balkonkraftwerken.

● Aber auch größere Anlagen profitieren. So ist bei Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 kW die Direktvermarktungspflicht entfallen.

● Darüber hinaus soll der Ausbau von sogenannten Agri-Photovoltaikanlagen und Parkplatzanlagen gefördert werden. Das ermöglicht die mehrfache Nutzung von landwirtschaftlichen, aber auch von versiegelten Flächen.

Seit dem 01.01.2023 ist der Mehrwertsteuersatz für die Lieferung von Solarmodulen und weitere wesentliche Komponenten einer Photovoltaikanlage auf 0 Prozent gesenkt worden. Das gilt für Anlagen, die auf oder in der Nähe eines Wohnhauses installiert werden.

Gleichzeitig gibt es aber auch schon in den meisten Bundesländern eine Solarpflicht.

In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gilt seit 2022 die Solaranlagen-Verordnung. Sie schreibt vor, ab wann und wo Photovoltaikanlagen zu installieren sind:

● Auf Wohngebäuden, für die nach dem 01.01.2025 der Bauantrag gestellt wird

● Auf Nichtwohngebäuden seit dem 01.01.2024

● Auf Stellplatzflächen zu Nichtwohngebäuden mit mehr als 35 Stellplätzen seit 2022

Diese Maßnahmen zeigen Wirkung

Laut Statistischem Bundesamt nutzen immer mehr Unternehmen und private Haushalte in Deutschland Sonnenenergie zur Stromerzeugung. Im April 2024 waren auf Dächern und Grundstücken in Deutschland gut 3,4 Millionen Photovoltaikanlagen installiert. Die Nennleistung dieser Anlagen betrug insgesamt rund 81.500 Megawatt. Hier sind nur die Anlagen berücksichtigt, die über einen Zähler verfügen und in die Netze der öffentlichen Versorger einspeisen. Balkonkraftwerke gehören somit nicht dazu. Bei Balkonkraftwerken spricht die Bundesregierung im Oktober 2024 von etwa 730.000 im Betrieb befindlichen Anlagen.

Einnahmequelle, aber auch Kostenmanagement

Die Motivation für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage ändert sich. Anfangs war die hohe Einspeisevergütung der Grund für den Einstieg in die Stromerzeugung. Für neu installierte Photovoltaikanlagen sinkt die Einspeisevergütung aber immer mehr.

Gleichzeitig steigen die Kosten für herkömmlichen Strombezug. Außerdem verschieben sich nach und nach andere Energiequellen in Richtung Strom – aus der Ölheizung wird eine Wärmepumpe, der Verbrenner ist jetzt ein Elektrofahrzeug.

Die Photovoltaikanlage wird somit immer mehr Teil eines modernen und attraktiven Energie- und Kostenmanagements.

● Der selbst erzeugte Strom macht unabhängig von sich verändernden Marktpreisen.

● Die überschüssige Energie kann in Batteriespeichern gelagert werden.

● Mit einem dynamischen Stromtarif kann gleichzeitig Strom gekauft werden, wenn der Bezug gerade günstig ist.

Und dann rechnet sich am Ende auch der Anschaffungspreis.

Unser Tipp

Eine Photovoltaikanlage ist eine Investition in die Zukunft. Der passende Versicherungsschutz sichert Sie vor den finanziellen Folgen von Schäden an der Anlage selbst, aber auch vor dem damit verbundenen Ertragsausfall.

Zum Autor:

Karsten Martini ist Versicherungsfachwirt. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im gewerblichen Sachversicherungsbereich, insbesondere in der Produktentwicklung und Vertriebsunterstützung.