„Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps“. Die bekannte Redewendung hält uns dazu an, berufliches und privates nach Möglichkeit voneinander zu trennen und hat sich in der Vergangenheit im Wesentlichen bewährt. Unsere Organisationen sind darauf ausgerichtet betriebliches zu fördern und zu entwickeln und privates in einem gewissen Rahmen zwar zu tolerieren, aber im Wesentlichen doch zu unterbinden. Schließlich wird man ja „nicht für sein Privatvergnügen bezahlt“ und eine saubere Trennung hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Seit einiger Zeit diskutieren wir im Unternehmen, wo beim Thema Lernen die Grenze zwischen betrieblichen Bedarfen und privaten Wünschen verläuft. Immer häufiger gibt es Anfragen für Weiterbildungen und Seminare, die sich nicht mehr so eindeutig zuordnen lassen, weil sich ihr Nutzen sowohl betrieblich als auch nicht betrieblich gut argumentieren lässt. So wird auch im Bereich der Weiterbildung die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit immer fließender. Viele Mitarbeitende nutzen betriebliche Möglichkeiten mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, auch um persönliche Interessen zu pflegen und zu entwickeln. Was auf den ersten Blick nach einem einseitigen Ausnutzen klingt, kann auf den zweiten Blick jedoch auch sehr im Sinne des Unternehmens sein, wie folgende Anekdote verdeutlicht:

Vor ziemlich genau 50 Jahren saß Dr. Spencer, ein junger Chemiker, in einem Labor in Minnesota. Er war frustriert über die Ergebnisse seiner letzten Testreihe. Denn das, was eigentlich ein neuer Superkleber werden sollte, ließ sich zwar problemlos auf verschiedene Materialien auftragen, dann aber auch wieder problemlos lösen. Ein Fehlschlag für Spencer. Einige Jahre später unterhielt er sich zufällig mit seinem Arbeitskollegen Art Fry beim Mittagessen über dessen Engagement für den Kirchenchor. Fry ärgerte sich über seine mühsam einsortierten und ständig herausfallenden Lesezeichen in den Gesangsbüchern. Und auf einmal erinnerte sich Spencer an seinen vergangenen Versuch, einen Superkleber zu entwickeln, der sich aber problemlos lösen ließ, und entwickelte zusammen mit Fry ein neues Produkt für sein Unternehmen. Dies war die Geburt des Post-its und der Beginn eines überwältigenden Unternehmenserfolgs für seinen Hersteller 3M.

Wir leben heute mehr denn je in einer Zeit, in der die neue große Idee, der entscheidende Impuls, der ein Unternehmen weiterbringt und vielleicht sogar ganze Branchen revolutioniert, aus jeder Ecke und von jedem Mitarbeitenden kommen kann. Nicht nur aus der Vorstandsetage oder einem strategischen ThinkTank, sondern vom Praktikanten oder einer Kollegin aus einem völlig anderen Bereich und oftmals völlig überraschend. Häufig entstehen solche Ideen durch Zufälle, die im Nachhinein anschauliche Entstehungslegenden abgeben, wie im Beispiel des Post-its. Für Unternehmen, die sich immer häufiger unüberschaubaren, komplexen und asymmetrischen Wettbewerbsverhältnissen ausgesetzt sehen, sind solche quer gedachten Ideen von immer entscheidenderer Bedeutung. Klassische Erfolgsgaranten wie fachliche Expertise oder große Assets rücken zugunsten von einzelnen Ideen und Kreativität in den Hintergrund. Es sind die neuen Ideen und die Menschen die diese mit Leidenschaft verfolgen, die Unternehmen voranbringen und so das Überleben der Firmen in der heutigen Zeit sichern.

Was können wir als Unternehmer tun, um diese Entwicklungen nicht nur dem Zufall zu überlassen? Damit neue Ideen entstehen können, brauchen wir Raum für interdisziplinären Austausch und vernetztes Denken. Jeder soll vom anderen möglichst viel mitbekommen, um so seinen eigenen Horizont erweitern zu können und neue Dinge zu erfahren. Jeder hat andere Interessen und Fähigkeiten und oftmals eine große Bereitschaft diese auch mit anderen zu teilen. Damit dies geschehen kann braucht es einen Ort, an dem viele verschiedene Menschen zusammenkommen, die ihr Wissen geben und auch Wissen erweitern möchten. Um derartigen Austausch zu begünstigen, müssen Unternehmen Raum schaffen. Einen Raum, in dem sich Menschen mit ihren Sichtweisen und Ideen offen begegnen können. Einen Ort, um Neues zu lernen, um Leidenschaften zu teilen und mit neuen Kolleginnen und Kollegen in den Austausch zu kommen. Um zufälligen und unvorhersehbaren Befruchtungen von Ideen und Gedanken auf die Sprünge zu helfen.

Eine Möglichkeit, so einen Raum zu schaffen, ist die Einrichtung offener Austauschrunden, z. B. durch Impulsvorträge beim gemeinsamen Mittagessen oder gleich der Einrichtung einer offenen Kollegenakademie. So können Mitarbeitende zu Themen, die sie begeistern, Vorträge oder ganze Seminare für ihre Kolleginnen und Kollegen anbieten. Zieht man bezüglich der Inhalte bewusst keine thematische Grenze zwischen betrieblichen und nicht betrieblichen Themen, entsteht ein ganzheitlicher Blick auf die Menschen im Unternehmen. Aufgrund des großen Nutzens und der Möglichkeit zur freien Gestaltung erwarten Mitarbeitende hier keineswegs, dass dies während der Arbeitszeit passieren soll. Sie sind offen und dankbar, dass im Unternehmen Strukturen und Räume zur Verfügung gestellt werden, die einen Austausch und Lernen von privaten Themen ermöglichen. Lebenslanges Lernen nicht nur in der schulischen Form, sondern als Angebot und Chance von Menschen für Menschen.

Auf diese Weise können Unternehmen doppelt profitieren, da der Nutzen für das Unternehmen deutlich über eine stärkere Vernetzung im Sinne der Innovationskraft hinausgeht. Es wird ein Menschenbild gefördert, was Mitarbeitende ganzheitlich sieht, Vielfältigkeit schätzt und jedem Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, seine Persönlichkeit nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln und neue Impulse und Inspirationen für sich zu bekommen. Von der Betrachtung als Mitarbeiter im Unternehmen mit vorrangig betrieblich relevanten Aspekten verändern wir uns zu einer Betrachtung als Mensch im Unternehmen mit allen dazugehörigen Bedürfnissen und Aspekten. Das macht etwas mit den Menschen und ihrer Einstellung zum Unternehmen. Den Kollegen oder die Kollegin mal in einer anderen Rolle zu sehen, andere Kollegen oder Kolleginnen überhaupt in so einem Rahmen kennenzulernen, bietet eine neue Erfahrung und neue Ansatzpunkte in jeder Hinsicht und doch ist es am Ende nicht mehr als ein Raum der Möglichkeiten, in dem persönliche Entwicklung entstehen kann. Ein Angebot zur Weiterentwicklung und vielleicht auch die Saat für die Entstehung innovativer Ideen à la Post-it.

■ Paul Grave

In diesem Herbst veröffentlichte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Diebstahlstatistik des Vorjahres. Insgesamt wurden 2017 in Deutschland rund 28.000 kaskoversicherte Fahrzeuge gestohlen. Das sind zwar 5,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Entschädigungssummen sind allerdings deutlich gestiegen (um 8 Prozent).

Autoknackers Lieblinge sind SUVs (Sport Utility Vehicles) und hochwertige Fahrzeuge von Premium-Marken. Spitzenreiter in der „Klauliste“ sind die SUVs Audi Q7 3.0, Mercedes ML 63 AMG und Mazda CX-5. Es folgen der frühere Spitzenreiter Land Rover 3.0 und der Toyota RAV 4 Hybrid.

Solche Fahrzeuge werden eher von gewerblichen als von privaten Kunden gefahren. Und gewerbliche Kunden kaufen häufig nicht, sondern leasen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Unternehmen müssen nicht große Summen für die Fahrzeuganschaffung aufwenden und bleiben so liquide. Außerdem sind die Leasing-Raten als Betriebsausgaben steuerlich voll absetzbar.

Geleaste Autos benötigen einen besonderen Versicherungsschutz. Denn die Kaskoversicherung ersetzt nach einem Diebstahl immer nur den tatsächlichen Fahrzeugwert am Schadentag (Wiederbeschaffungswert). Das reicht aber bei Leasingfahrzeugen in der Regel nicht aus. Denn wenn das Fahrzeug gestohlen wird, rechnet der Leasinggeber den Vertrag ab und stellt dem Kunden den nach dem Leasingvertrag offenen Buchwert in Rechnung. Der ist meist höher als der tatsächliche Wert des Fahrzeugs am Schadentag. Diese Lücke (Englisch: gap) kann der Kunde mit einer im Rahmen der Vollkaskoversicherung angebotenen GAP-Versicherung schließen. In der Regel berechnen die Versicherer dafür einen gesonderten Zusatzbeitrag. Nur bei wenigen Versicherungsunternehmen, ist die GAP-Deckung immer automatisch in der Vollkaskoversicherung mitversichert. Autofahrer, die geleaste Autos nutzen, sollten daher immer prüfen, ob eine GAP Deckung im Leasingvertrag oder ihrem Kfz-Versicherungsvertrag enthalten ist.

Tipp: Nicht nur Autos werden geleast. Auch bei Arbeitsmaschinen, fahrbar oder stationär, besteht die Gefahr, dass im Totalschadenfall der Buchwert höher ist als der Wiederbeschaffungswert. Diese Lücke kann eine Maschinenversicherung schließen.

■ Rainer Rathmer

Im Mai dieses Jahres sorgte Siemens-Chef Joe Kaeser für Aufsehen, als er als erster Chef eines Dax-Konzerns öffentlich auf Konfrontationskurs zur AfD ging. Er kritisierte die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel, die zuvor im Bundestag mit einer ausländerfeindlichen, verbalen Entgleisung für einen Eklat gesorgt hatte und twitterte: „Lieber Kopftuch-Mädel als Bund Deutscher Mädel. Frau Weidel schadet mit ihrem Nationalismus dem Ansehen unseres Landes in der Welt. Da, wo die Hauptquelle des deutschen Wohlstands liegt.“ Auch OTTO-Chef Alexander Birken äußerte sich nach den Vorfällen in Chemnitz in einem Gastbeitrag in der WirtschaftsWoche: „Unternehmer, erhebt eure Stimme gegen Hass und Gewalt!“. Und Hubert Barth, Vorsitzender der Geschäftsführung von Ernst & Young forderte vor den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen seine deutschlandweit 10.000 Mitarbeiter per Mail auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, „um die demokratischen und rechtsstaatlichen Kräfte in unserem Land zu stärken“. Heute sei unsere liberale Demokratie wieder großen Angriffen von Innen und Außen ausgesetzt.

Dabei bestätige uns die ganze Welt, dass unsere Demokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit und unsere Internationalität entscheidende Standortvorteile im globalen Wettbewerb seien, schrieb er in seiner Mail. Die AfD nannte er zwar nicht namentlich – der Seitenhieb war dennoch deutlich. Die Liste an Beispielen ließe sich noch um weitere namenhafte und sicherlich auch viele kleine und mittelständische Unternehmer ergänzen und sie zeigt: Es gibt sie, die Firmen bzw. Firmenchefs, die sich als Stellvertreter ihrer Unternehmen klar zu aktuellen politischen Diskussionen positionieren.

Ist Reden Silber und Schweigen Gold?

Der Großteil der deutschen Manager schweigt jedoch lieber, wenn es um Politik oder allgemein polarisierende Themen geht. Das ist nicht verwunderlich, denn es sprechen durchaus gewichtige Argumente für diese Zurückhaltung:

Zunächst einmal muss man mit hoher Gewissheit in Kauf nehmen, vom stillen Beobachter zur Zielscheibe für Anfeindungen zu werden, wie Joe Kaeser es erlebt hat. Der erntete für seine klare Haltung zwar viel Lob, nahm aber auch einen massiven Shitstorm und sogar Gewaltandrohungen gegen ihn und seine Familie in Kauf.

Auch stellt sich in vielen Fällen die Frage des Mandats. Gerade als Chef eines großen Konzerns, der permanent in der Öffentlichkeit steht, lassen sich der Privatmann und die Rolle des Unternehmenslenkers kaum voneinander trennen. Als Privatmann kann man selbstverständlich eine klare politische Haltung formulieren, aber hat man auch ein Mandat für tausende Mitarbeitende und – je nach Rechtsform – für Eigentümer und Aktionäre zu sprechen? Als Chef eines kleinen oder mittleren inhabergeführten Unternehmens besteht zwar erst recht Personalunion zwischen Privat- und Geschäftsmann, aber die Frage des Mandats ist sehr viel einfacher zu beantworten.

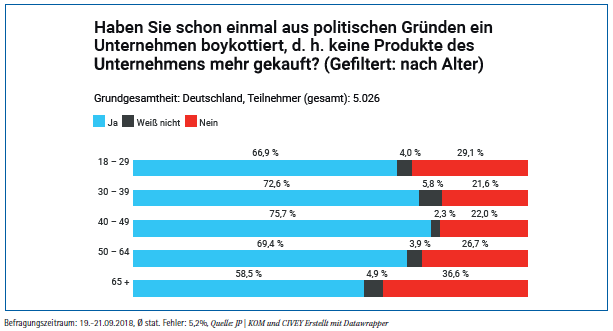

Und natürlich besteht auch das wirtschaftliche Risiko von Umsatzeinbußen, weil man davon ausgehen muss, zumindest einen Teil seiner Kunden gegen sich aufzubringen. Eine aktuelle repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Kommunikationsagentur JP|KOM zeigt: 67 Prozent der Befragten haben Unternehmen und deren Produkte aus politischen Gründen schon einmal boykottiert.

Nicht mehr ganz aktuell, aber sehr anschaulich für diesen Effekt, ist das Beispiel des Sportartikel-Herstellers Lonsdale. In den 90er-Jahren erfreute sich die Marke im rechtsextremen Milieu großer Beliebtheit – mutmaßlich aufgrund der Buchstabenfolge NSDA im Markennamen. Ende der 90er-Jahre startete Lonsdale daher eine Kampagne gegen Rechts mit dem Slogan „Lonsdale loves all Colors“, überprüfte seine deutschen Vertriebspartner und trennte sich von allen, die im Verdacht standen der rechtsextremen Szene anzugehören. Deutschlandweit gingen die Umsätze damals um 35 Prozent zurück, allein in Sachsen um 70 Prozent. Lonsdale nahm diesen Umsatzeinbruch bewusst in Kauf und engagiert sich auch heute noch gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Natürlich lässt sich das Beispiel von Lonsdale schwer übertragen, denn dieses Unternehmen musste sich zu einem Thema positionieren, mit dem es ohne eigenes Zutun in Verbindung gebracht worden war. Lonsdale befand sich nicht in der Rolle des neutralen Beobachters, sondern war gezwungen eine Haltung zum Rechtsextremismus einzunehmen, denn auch ein Nicht-Handeln wäre in diesem Fall eine Haltung gewesen – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung.

Was erwartet die Bevölkerung von Unternehmen?

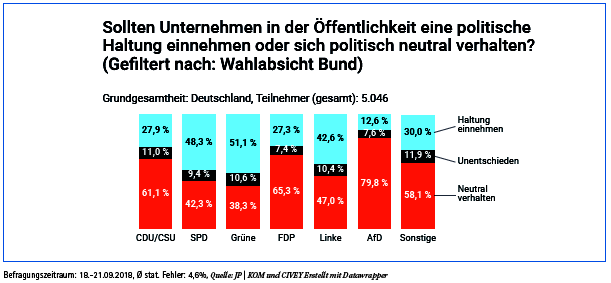

Ohne äußeren Zwang aus der Neutralität herauszutreten ist dagegen eine sehr viel schwierigere Entscheidung, zumal in der Civey-Studie 59 Prozent der Befragten angaben, von Unternehmen eher eine neutrale politische Haltung zu erwarten.

Immerhin 31 Prozent der Deutschen wünschten sich jedoch ausdrücklich eine klare Positionierung. Die Befürworter gehörten dabei vermehrt dem eher linken Wählerspektrum an (SPD, Grüne, Linke), während sich im Lager der AfD Wählerschaft rund 80 Prozent für politische Neutralität von Unternehmen aussprachen – und das, obwohl das Recht auf Meinungsfreiheit ansonsten gerade bei der AfD und ihren Anhängen gerne in Anspruch genommen bzw. ausgereizt wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt …

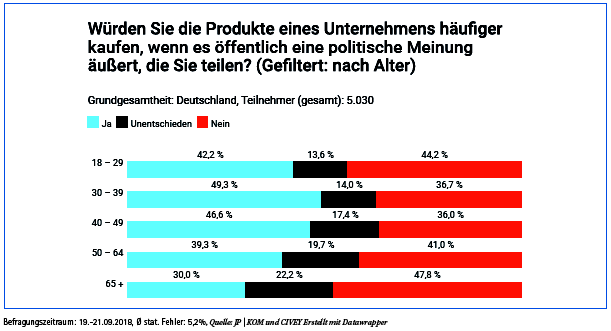

40 Prozent insgesamt und 50 Prozent der 30- bis 39-jährigen gaben sogar an, die Produkte eines Unternehmens häufiger zu kaufen, wenn die öffentlich vertretene Unternehmensmeinung mit der eigenen Überzeugung übereinstimme. Laut einer internationalen Studie im Auftrag von Forbes trifft das in der Generation der Millennials sogar auf 73 Prozent zu. Vier von fünf dieser wirtschaftlich immer wichtiger werdenden Generation fordern von Marken, ihre Werte und Haltungen offen zu kommunizieren.

Sich neutral verhalten oder sich klar positionieren?

Für beide Optionen gibt es wirtschaftliche Argumente, so dass diese alleine bei der Entscheidung nicht weiterhelfen. Aber eine Haltung, die man aus wirtschaftlichem Kalkül kommuniziert, oder schlimmer noch, sie aus diesem Kalkül überhaupt erst einnimmt, hat mit Haltung dann auch eigentlich nichts mehr zu tun, sondern ist „Whitewashing“, also reine PR-Strategie. Und davon ist in unserer digitalen Wissensgesellschaft dringend abzuraten, denn sie ist nur allzu leicht zu durchschauen. Haltung darf weder Trend noch Fake sein. Entscheidend ist, dass man danach handelt und für sie einritt – jeder in seinem individuellen Wirkungskreis. Denn die wenigsten Unternehmer twittern so umtriebig wie Joe Kaeser, betreiben einen eigenen Firmenblog oder werden zu politischen Talkshows eingeladen. Aber im direkten persönlichen und beruflichen Umfeld kann, darf und sollte jeder Haltung zeigen – und zwar mit Worten UND Taten.

■ Ruth Snethkamp

Wofür stehen wir eigentlich? Was macht uns aus? Fragen wie diese bilden die Grundlage einer jeden Markenbildung. Wie sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund dem Thema angenähert hat und inwiefern Markenführung dort als Bestandteil der Unternehmensstrategie begriffen wird, hat BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer bei der IGU-Mitgliederversammlung in Münster erläutert.

Man eiferte dem großen Vorbild Manchester United nach: Als der BVB im Herbst 2000 auf dem Börsenparkett auflief, strotzten die Verantwortlichen vor Optimismus. Das Wagnis spülte Geld in die Kassen, die Borussia rüstete ihren Kader kräftig auf, die Meisterschaft 2001/2002 wähnte die Verantwortlichen auf dem richtigen Kurs. Doch dann blieb plötzlich der sportliche Erfolg aus. Ein wirtschaftliches Drama in diversen Akten mündete im Frühling 2005 in ein Sanierungskonzept. Mit Ach und Krach sprangen die Dortmunder der Insolvenz noch einmal gerade von der Schippe.

„Diese alten Fehler“, sagt Carsten Carmer mit Bestimmtheit, „werden wir in Zeiten des Erfolgs nicht noch einmal machen.“ Natürlich gehe es um Wachstum; darum, den Anschluss zu den Großen nicht zu verlieren. Aber nicht mehr um jeden Preis: „Wir fahren nicht im Windschatten der Bayern. Und wir fahren kein Rennen gegen andere. Wir fahren unser Rennen. Und das so schnell wie möglich.“

Das neue Selbstbewusstsein

Selbstbewusst klingt das. Und Cramer ist sich dessen bewusst. „Früher“, sagt er, „hätten wir uns ein solches Selbstbewusstsein gar nicht erlauben können. Denn wir waren uns unserer selbst gar nicht bewusst.“ Wofür steht der BVB überhaupt? Was macht den Verein aus? – Mit Fragen wie diesen hatte sich Anfang des Jahrtausends in Dortmund kaum einer auseinandergesetzt. Sie gerieten allerdings zum Rettungsanker, als der BVB wirtschaftlichen Schiffbruch erlitt und ein Neustart Not tat: „Wir mussten endlich unsere DNA herausarbeiten“, fasst Cramer die damalige Herausforderung zusammen.

Ein Rückbesinnen allein auf die Tradition des Vereins erschien den Verantwortlichen als unzureichend. Heute steht für Cramer fest: „Unsere USP, unser Alleinstellungsmerkmal, das ist die „Gelbe Wand“. Der Marketingchef zeigt eine Aufnahme aus dem Signal Iduna Park: 25.000 Fans füllen hier Spiel für Spiel die größte Stehtribüne Europas. „Was diese Anhänger auszeichnet“, sagt Cramer, „sind ihre besonderen Emotionen, ihre Leidenschaft.“

Von der „Gelben Wand“ zur „Echten Liebe“

Was bedeutet der Verein für diese seine Fans? Der BVB hat hieraus seinen Markenkern und seine Kernkompetenzen abgeleitet: „Intensität“ – Borussia Dortmund steht für ein intensives Fußballerlebnis, für maximale Emotionalität. „Echtheit“ – Ist der Verein authentisch, bringen ihm die Fans auch aufrichtige Zuneigung entgegen. „Bindungskraft“ – Der BVB bedeutet für viele seiner Anhänger Heimat und Familie. Und nicht zuletzt: „Ambition“ – Schließlich geht es hier nach wie vor um Fußball, und damit auch um sportlichen Erfolg. Auf den Punkt gebracht: „Echte Liebe“ – so der Claim, den der BVB seit nunmehr einem Jahrzehnt als sein Markenversprechen verwendet. Und um eben diese „echte Liebe“ dreht sich auch das übergeordnete Ziel, das der BVB für sich formuliert hat. Cramer wirft es auf den Bildschirm: „Wir wollen die Marke Borussia Dortmund noch wertvoller machen. Der BVB soll – auch unabhängig von sportlichen Erfolgen – dauerhaft erste Plätze in den Herzen und Köpfen einnehmen. Wir wollen so viele Menschen so intensiv und so individuell wie möglich erreichen.“

Und zwar sowohl vor Ort, als auch in der digitalen Welt, wie Cramer betont: „Wir müssen auf allen Kanälen aktiv sein – und in der digitalen Welt muss es bei uns genau so aussehen wie in der realen Welt.“ Das digitale Streben ist dabei beileibe nicht nur der Internationalisierung geschuldet: „Wir haben aktuell 55.000 Dauerkarten-Besitzer. Aber auch die werden älter …“, erklärt Cramer.

Der Fan als Markenbotschafter

„Maximale Emotion“ als Dreh- und Angelpunkt des Markenkerns – das bedeutet für den BVB nicht nur Chance, sondern auch Risiko. Andere Wirtschaftsunternehmen treibt das Customer-Relationship-Management, kurz: die Kundenpflege, um. In Dortmund hingegen redet man vom „Fan-Relation Management“: „Man muss sich mal vor Augen halten: Unsere Zielgruppe tritt gegen ein Entgelt als Markenbotschafter des BVB auf. Das gilt es nicht nur wertzuschätzen, sondern auch in der gesamten Kommunikation und im Fan Relation-Management zu berücksichtigen“, erläutert der Marketing-Chef. „Denn wen wir in dieser Körperregion berühren“, Cramer legt seine Hand auf die Brust, „den können wir auch schnell verletzen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.“ Kommerzialisierung, Internationalisierung, Vertrieb, Marketing: Worte wie diese sollten eher hinter den Kulissen in den Mund genommen werden. „Die wollen die Menschen nicht hören – da gerät man ganz schnell zur persona non grata.“ Zwar sind die Liebe und die Loyalität der Fans aus Cramers Sicht „sehr werthaltig und ein riesiger Pluspunkt“. Sie fordern aber auch ihren Tribut, nämlich „eine Restriktion in der kommerziellen Tätigkeit“.

Eine unbequeme Wahrheit

Die beschriebene Gratwanderung zwischen emotionalem Anspruch und wirtschaftlichen Ambitionen ist indes nicht die einzige Herausforderung, die sich für den BVB im Zuge des Selbstfindungsprozesses herauskristallisiert hat. Denn wer sich hinterfragt, stößt mitunter auch auf unbequeme Wahrheiten: „Wir haben akzeptieren müssen, dass auch das zu Dortmund und damit zu uns gehört“, sagt Cramer mit Blick auf die rechtsgerichteten Strömungen vor Ort. Er geht mit der Problematik offen um, spricht sie in seinem Vortrag sogar mehrfach an. Ein wirtschaftlich leistungsstarker Verein müsse auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – „das gehört sich“. Somit begreife es die Borussia als ihre Aufgabe, „Schattenseiten“ wir eben jene vorherrschende Naziproblematik „nicht zu ignorieren und zu kaschieren“.

Die klare Positionierung als Wegweiser

Seine Suche nach sich selbst hat der BVB inzwischen abgeschlossen. Nun gilt es aus Sicht von Carsten Cramer, „die Positionierung immer weiter zu verdichten“. Die vergangenen Jahre haben ihn gelehrt: „Man muss sich ab und an die Frage stellen: ‚Wofür stehe ich?‘ Das hilft einem, sich nicht zu verzetteln.“

Zur Person: CARSTEN CRAMER ist Geschäftsführer bei Borussia Dortmund und verantwortet dort den Bereich Vertrieb und Marketing. Geboren 1968 in Münster begann er seine berufliche Laufbahn als Geschäftsführer und Marketingleiter bei Preußen Münster, ehe er zum Sportrechtevermarkter Ufa (später Sportfive) wechselte. Als Teamleiter betreute er dort zunächst den HSV, von 2002 bis 2007 dann den BVB. Im Anschluss war Cramer für das deutschlandweite Marketing- und Vertriebsgeschäft von Sportfive (heute Lagardère Sports) zuständig, ehe er 2010 zur Borussia zurückkehrte.

■ Katharina Fiegl

In diesem Herbst veröffentlichte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Diebstahlstatistik des Vorjahres. Insgesamt wurden 2017 in Deutschland rund 28.000 kaskoversicherte Fahrzeuge gestohlen. Das sind zwar 5,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Entschädigungssummen sind allerdings deutlich gestiegen (um 8 Prozent).

Autoknackers Lieblinge sind SUVs (Sport Utility Vehicles) und hochwertige Fahrzeuge von Premium-Marken. Spitzenreiter in der „Klauliste“ sind die SUVs Audi Q7 3.0, Mercedes ML 63 AMG und Mazda CX-5. Es folgen der frühere Spitzenreiter Land Rover 3.0 und der Toyota RAV 4 Hybrid.

Solche Fahrzeuge werden eher von gewerblichen als von privaten Kunden gefahren. Und gewerbliche Kunden kaufen häufig nicht, sondern leasen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Unternehmen müssen nicht große Summen für die Fahrzeuganschaffung aufwenden und bleiben so liquide. Außerdem sind die Leasing-Raten als Betriebsausgaben steuerlich voll absetzbar.

Geleaste Autos benötigen einen besonderen Versicherungsschutz. Denn die Kaskoversicherung ersetzt nach einem Diebstahl immer nur den tatsächlichen Fahrzeugwert am Schadentag (Wiederbeschaffungswert). Das reicht aber bei Leasingfahrzeugen in der Regel nicht aus. Denn wenn das Fahrzeug gestohlen wird, rechnet der Leasinggeber den Vertrag ab und stellt dem Kunden den nach dem Leasingvertrag offenen Buchwert in Rechnung. Der ist meist höher als der tatsächliche Wert des Fahrzeugs am Schadentag. Diese Lücke (Englisch: gap) kann der Kunde mit einer im Rahmen der Vollkaskoversicherung angebotenen GAP-Versicherung schließen. In der Regel berechnen die Versicherer dafür einen gesonderten Zusatzbeitrag. Nur bei wenigen Versicherungsunternehmen, ist die GAP-Deckung immer automatisch in der Vollkaskoversicherung mitversichert. Autofahrer, die geleaste Autos nutzen, sollten daher immer prüfen, ob eine GAP Deckung im Leasingvertrag oder ihrem Kfz-Versicherungsvertrag enthalten ist.

Tipp: Nicht nur Autos werden geleast. Auch bei Arbeitsmaschinen, fahrbar oder stationär, besteht die Gefahr, dass im Totalschadenfall der Buchwert höher ist als der Wiederbeschaffungswert. Diese Lücke kann eine Maschinenversicherung schließen.

■ Rainer Rathmer

Ein Umzug ist teuer. Allerdings bietet der Staat an, die Kosten steuerlich geltend zu machen. Dabei gibt es Pauschalen in unterschiedlicher Höhe – für Ledige, Ehepaare und für jedes weitere Haushaltsmitglied.

Wer jobbedingt die Wohnung wechselt hat gute Chancen, dadurch seine Steuern zu reduzieren. Neben Einzelkosten, Fahrtkosten oder Ausgaben für die Spedition ist zusätzlich ein Pauschbetrag für „sonstige Umzugskosten“ abziehbar. Im September 2018 hat das Bundesfinanzministerium aktuelle Umzugspauschalen veröffentlicht, die bereits für Umzüge seit dem 1. März 2018 gelten. Für Ledige wird eine Pauschale von 787 Euro, für Ehepaare ein Betrag von 1573 Euro und für jedes weitere Haushaltsmitglied – etwa bei Kindern – 347 Euro anerkannt.

Benötigen etwaige Kinder Nachhilfeunterricht, weil die neue Schule im Unterrichtsstoff weiter ist oder andere Schwerpunkte setzt, kann man auch diese Kosten geltend machen. Für Umzüge seit dem 1. März 2018 werden Aufwendungen für Nachhilfe für jedes Kind bis zum Höchstbetrag von 1984 Euro berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass der Umzug aus beruflichen Gründen erfolgte, weil beispielsweise erstmals eine Arbeit aufgenommen oder der Job gewechselt wurde oder sich durch den Umzug die Fahrtzeit zur Arbeit deutlich verkürzt.

Wer aus privaten Gründen Haus oder Wohnung wechselt, kann die Kosten für das Umzugsunternehmen als haushaltsnahe Dienstleistung sowie die von einem Handwerker vorgenommenen Reparaturen als Handwerkerleistungen in der Einkommensteuererklärung ansetzen. Mit Handwerkerleistungen lassen sich bis zu 1200 Euro pro Jahr und Haushalt sparen, für haushaltsnahe Dienstleistungen beträgt die maximale Steuerersparnis sogar bis zu 4000 Euro pro Jahr. Das gilt zum Beispiel auch für die Kosten für Gärtner oder Haushaltshilfen. Selbst die Betreuung von Hund oder Katze im Haus des Steuerpflichtigen gehört zu den haushaltsnahen Dienstleistungen.

Quelle: n-tv.de ,awi/dpa

■ Margarete Lindenblatt

Das neue Jahr kommt ja nicht wirklich plötzlich. Genauso wenig wie wir nicht quasi über Nacht ein Jahr älter werden. Und dennoch: Manche Jahre sind dann einfach so bunt, dass der Mensch denkt: Wie gut, dass ein neues Jahr kommt!

Manches wirkt noch nach und am Horizont tauchen schon neue Ziele oder Ereignisse auf. Also aufräumen, ausruhen und nach vorne schauen. Zeitgleich schleicht sich dann auch gleich so etwas wie eine persönliche Hitliste der guten Vorsätze heran. Sie kennen das? Dann sind Sie damit in bester Gesellschaft!

Und hier sind sie dann: Die bundesweit 10 beliebtesten Vorsätze für das vergangene Jahr sahen wie folgt aus*:

1. Stress vermeiden oder abbauen (59 Prozent)

2. Mehr Zeit für Familie und Freunde (58 Prozent)

3. Mehr bewegen/Sport machen (53 Prozent)

4. Mehr Zeit für sich selbst (48 Prozent)

5. Gesünder ernähren (47 Prozent)

6. Abnehmen (30 Prozent)

7. Sparsamer sein (28 Prozent)

8. Weniger Handy, Computer und Internet (18 Prozent)

9. Weniger fernsehen (15 Prozent)

10. Weniger Alkohol trinken (12 Prozent)

Ergänzend zu den obigen Top Ten gab es auch den folgenden Tipp: Nehmen Sie sich maximal 2 bis 3 Vorsätze vor. Bei mehr Vorsätzen laufen Sie Gefahr, schnell wieder aufzugeben. Und wenn Sie jetzt noch Ihre Vorsätze mit Freunden teilen und gemeinsam angehen, ist die Motivation oft höher.

Wie sehen denn Ihre persönlichen Top Ten für 2019 aus? Falls diese ohnehin eher aus 2-3 Vorsätzen bestehen, haben Sie bereits beste Voraussetzungen für ein gutes Gelingen! Und zudem bleibt auch noch Platz für ein paar gute Wünsche …

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Freunden einen guten Start ins Neue Jahr!

*Quelle: Eine Forsa-Studie im Auftrag der DAK-Krankenkasse mit mehr als 3500 Befragten ermittelte die Vorsätze, die sich die Menschen in Deutschland am meisten vornehmen. In der jährlich bundesweit durchgeführten repräsentativen Bevölkerungsumfrage sind seit Jahren die ersten Plätze gleich belegt. Ob selbst gewählt oder vom Arzt bestimmt: Ein gesünderes Leben spielt bei den meisten eine große Rolle. Das Rauchen aufgeben ist dagegen aus den Top Ten herausgefallen.

■ Karsten van Husen

Vermietet der Steuerpflichtige eine Einliegerwohnung als Homeoffice an seinen Arbeitgeber für dessen betriebliche Zwecke, kann er Werbungskosten nur geltend machen, wenn eine objektbezogene Prognose die erforderliche Überschusserzielungsabsicht belegt, wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 17. April 2018 IX R 9/17 entschieden hat.

Nach der BFH-Rechtsprechung wird bei der Vermietung zu gewerblichen Zwecken die Absicht des Steuerpflichtigen, auf Dauer einen Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben erzielen zu wollen, nicht vermutet. Die zweckentfremdete Vermietung von Wohnraum an den Arbeitgeber zu dessen betrieblichen Zwecken hat der BFH nun erstmals als Vermietung zu gewerblichen Zwecken beurteilt. Er widerspricht insoweit der Auffassung der Finanzverwaltung (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 13. Dezember 2005 IV C 3-S 2253-112/05, BStBl I 2006, 4).

Die Kläger sind Eigentümer eines Gebäudes, das sie im Obergeschoss selbst bewohnen. Eine Einliegerwohnung mit Büro, Besprechungsraum, Küche und Bad/WC im Erdgeschoss vermieteten sie als Homeoffice des Klägers für 476 Euro monatlich an dessen Arbeitgeber. Der Mietvertrag war zeitlich an den Arbeitsvertrag des Klägers und an die Weisung des Arbeitgebers gebunden, die Tätigkeit in diesen Büroräumen zu betreiben. Die Kläger machten aus der Vermietung einen Werbungskostenüberschuss in Höhe von 29.900 Euro geltend. Enthalten waren hierin Aufwendungen in Höhe von 25.780 Euro für die behindertengerechte Renovierung des Badezimmers mit Dusche und Badewanne. Das Finanzamt ließ die Renovierungskosten nicht zum Abzug zu. Das Finanzgericht (FG) hat der Klage teilweise stattgegeben.

Demgegenüber hob der BFH das Urteil des FG auf und verwies die Sache an das FG zurück. Aufgrund der im Mietvertrag vereinbarten Nutzung handele es sich nicht um die Vermietung von Wohnraum, sondern (zweckentfremdet) um die Vermietung zu gewerblichen Zwecken, da die Räume dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Erfüllung von dessen betrieblichen Zwecken überlassen wurden und der Kläger hinsichtlich der Nutzung dem Weisungsrecht seines Arbeitgebers unterlag. Zu berücksichtigen war dabei auch die Koppelung des Mietvertrages an das Bestehen des Dienstverhältnisses. Das FG muss nun noch feststellen, ob der Kläger einen Gesamtüberschuss erzielen konnte.

Quelle: BFH Pressemitteilung Nr. 43/18 v. 20.8.2018)

■ Margarete Lindenblatt

Noch vor Jahren gänzlich unbekannt, bekommt der Begriff Cyber immer mehr Bedeutung. In den Medien hören wir von Cyberangriffen auf Unternehmen, die großen Schaden anrichten. Aber was ist Cyber bzw. ein Cyberangriff überhaupt? Was bedeutet das konkret für Sie als Unternehmer? Wie können Sie sich als Unternehmer vor den Gefahren aus dem Netz und somit vor Cyberangriffen schützen? Viele Fragen tun sich auf, wenn es um dieses Thema geht.

Cyber oder Cyberangriff – was bedeutet das konkret?

Der Begriff Cyber stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet „Steuerung“. Er wurde verwendet, wenn man über die Navigation eines Schiffs sprach.

Heutzutage wird das Wort Cyber häufig in Verbindung mit Cyberangriff verwendet. Unter einem Cyberangriff oder einer Cyberattacke versteht man einen elektronischen Angriff, der über eine Netzwerkverbindung erfolgt. Der Angriff kann sich gegen einzelne Computer oder ganze IT-Systeme richten. Der Angreifer oder Hacker hat zum Ziel, die Sicherheitsbarrieren der IT-Systeme zu knacken, um beispielsweise geheime Daten auszuspähen oder Betriebe ganz lahm zu legen.

Achtung! Jedes mit dem Internet verbundene System – vom Computer bis zur WLAN Glühbirne – kann Ziel einer Cyberattacke werden.

Ein Angriff passiert schneller als man denkt

Tatsächlich registriert der Verfassungsschutz, dass alle 3 Minuten ein Cyberangriff auf eine Firma in Deutschland stattfindet. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sind betroffen. Doch warum ist das so? Die Gründe sind eindeutig: Gerade die kleineren bis mittleren Unternehmen halten sich schlicht und einfach für zu klein oder ihre Daten für nicht interessant genug, um angegriffen zu werden. Hinzu kommt, dass vor allem aus zeitlichen oder finanziellen Gründen die IT nicht so gut abgesichert ist.

Es regiert das Prinzip Hoffnung

Mir passiert sowas schon nicht, ich werde doch kein Opfer von Cyberkriminalität. Doch die Realität sieht anders aus! Genau das eben beschriebene Denken spielt den Hackern in die Hände. Experten gehen sogar soweit zu sagen:

ES IST NICHT DIE FRAGE OB, SONDERN WANN EIN UNTERNEHMEN GEHACKT WIRD.

Schon hinter einem seriös wirkenden E-Mail-Anhang, wie z. B. einer Rechnung, kann sich Schad- und Spionagesoftware verbergen, die schnell das gesamte Firmennetzwerk infiziert. Die Folgen sind verheerend, wenn man bedenkt, dass ohne funktionierende IT im schlimmsten Fall der ganze Betrieb still steht oder durch den Angriff auch noch Dritte geschädigt werden. Cyberkriminalität spielt sich zumeist schleichend im Hintergrund ab. Das macht sie so gefährlich und schwer zu bekämpfen.

Ein Beispiel

Ein Mitarbeiter eines Handwerkbetriebs recherchiert auf einer Website, kann jedoch nicht erkennen, dass diese manipuliert ist. Ein Computervirus dringt in das Firmennetzwerk ein und infiziert alle Endgeräte. Sämtliche Kunden- und Termindateien werden zerstört, die Montageteams können nicht ausrücken und mehrere Tage lang keine Aufträge abarbeiten. Zudem werden die Computer der Geschäftspartner via E-Mail infiziert und geschädigt.

Wie können Sie sich als Unternehmer schützen?

Zunächst einmal ist es wichtig, Ihre IT und Ihre Daten zu schützen, z. B. durch regelmäßige Datensicherungen. Um die wirtschaftlichen Folgen eines Cyberangriffs abzufedern und die Betriebsbereitschaft schnell wieder herzustellen, ist eine Cyberversicherung unersetzbar.

Was sichert eine Cyberversicherung ab?

Eine Cyberversicherung schützt Sie vor den finanziellen Folgen eines Cyberangriffs, leistet Erste Hilfe, wenn etwas passiert, und enthält in der Regel mehrere Bausteine.

Baustein Service und Kosten – Ihr Sicherheitsplus

Es ist eine Aufgabe für Experten, die Ursachen eines Cyberangriffs herauszufinden und die Schäden schnell zu beseitigen. Dafür leistet Ihnen dieser Baustein wertvolle Unterstützung. Hierüber sind z. B. die Kosten für externe Sachverständige abgedeckt. Nichts ist wichtiger, als die Schadenursache so schnell wie möglich zu ermitteln und zu beseitigen, damit der Betrieb normal weiterlaufen kann. Zusätzlich sind oft auch Benachrichtigungskosten enthalten. Diese Kosten fallen an, wenn datenschutzrechtliche Vorschriften verletzt wurden. In der Regel sind Sie dann dazu verpflichtet, die betroffenen Personen umgehend zu informieren.

Baustein Eigenschäden – Schäden in Ihrem Unternehmen

Verschaffen sich Hacker Zugriff auf Ihre IT, können sie problemlos Daten löschen oder unbrauchbar machen. Das kann z. B. Einsatzpläne betreffen, Liefertermine oder Maschinenprogramme. Die Folge: Ein reibungsloser Betriebsablauf ist nicht mehr möglich, und im schlimmsten Fall kommt der gesamte Betrieb zum Stehen. Die Cyberversicherung ersetzt Ihnen bei Unterbrechung oder Beeinträchtigungen des Betriebs sowohl den entgangenen Gewinn als auch die fortlaufenden Kosten. Ebenso übernimmt die Versicherung die Kosten für die Wiederherstellung der verlorenen Daten und die Entfernung der Schadsoftware.

Baustein Drittschäden – Schäden Ihrer Kunden und anderer Dritter

Hier wird Ihnen Versicherungsschutz bei Datenmissbrauch und dessen Folgen geboten. Es geht speziell um den Drittschaden bei Verletzung der Informationssicherheit. Dies können auch Verstöße gegen das Persönlichkeitsrecht, Namensrecht oder Urheberrecht im Rahmen der elektronischen Kommunikation sein. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftungsfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche sowie die Freistellung von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.

Zum Beispiel können Sie bei unserem Partner, der LVM Versicherung, Ihren Versicherungsbedarf individuell zusammenstellen. Sie können sich entscheiden, ob Sie die „Eigenschäden“ oder die „Drittschäden“ absichern möchten. Optimal geschützt sind Sie, wenn Sie beide Absicherungen wählen! Der Baustein „Service und Kosten“ ist immer inklusive, denn sofortige Hilfe – und zwar Rund um die Uhr – ist bei einem Cybervorfall das Wichtigste überhaupt. Zudem erhalten Sie wertvolle Tipps durch einen Cybercheck.

Abrunden können Sie den Schutz noch mit einer Rechtsschutzversicherung. Schäden, die bei Ihren Kunden oder anderen Dritten eingetreten sind, können schnell zu einem Ordnungswidrigkeitsverfahren oder gar Strafverfahren gegen Sie führen. Ein Spezial-Straf-Rechtsschutz hilft mit umfangreichen Leistungen. Gut ist es, wenn darin auch ein Daten-Rechtsschutz für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung personenbezogener Daten nach dem neuen Bundesdatenschutzgesetz oder der Datenschutzgrundverordnung enthalten ist.

UNSERE EMPFEHLUNG

Lassen Sie sich von einem Versicherungsexperten individuell beraten, damit Sie den passenden Cyberschutz für Ihr Unternehmen finden.

Tipp: Für Ihre Sicherheit

• Stellen Sie sicher, dass Ihre IT-Systeme auf dem aktuellsten Stand sind.

• Ihre IT-Systeme sollten über einen Schutz gegen Schadsoftware verfügen, der automatisch auf dem aktuellen Stand gehalten wird (z. B. Virenscanner).

• Führen Sie mindestens wöchentlich eine Datensicherung durch.

• Bewahren Sie die Datensicherungsmedien an einem anderen geschützten Ort auf. Dies kann beispielsweise ein Wertschutzschrank in einem anderen Gebäude sein.

• Stellen Sie Mindestanforderungen an die Passwortqualität sämtlicher Mitarbeiter und IT-Systeme. Passwörter sollten mindestens aus 8 Zeichen bestehen.

■ Jutta Hülsmeyer

Wofür stehen wir eigentlich? Was macht uns aus? Fragen wie diese bilden die Grundlage einer jeden Markenbildung. Wie sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund dem Thema angenähert hat und inwiefern Markenführung dort als Bestandteil der Unternehmensstrategie begriffen wird, hat BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer bei der IGU-Mitgliederversammlung in Münster erläutert.

Man eiferte dem großen Vorbild Manchester United nach: Als der BVB im Herbst 2000 auf dem Börsenparkett auflief, strotzten die Verantwortlichen vor Optimismus. Das Wagnis spülte Geld in die Kassen, die Borussia rüstete ihren Kader kräftig auf, die Meisterschaft 2001/2002 wähnte die Verantwortlichen auf dem richtigen Kurs. Doch dann blieb plötzlich der sportliche Erfolg aus. Ein wirtschaftliches Drama in diversen Akten mündete im Frühling 2005 in ein Sanierungskonzept. Mit Ach und Krach sprangen die Dortmunder der Insolvenz noch einmal gerade von der Schippe.

„Diese alten Fehler“, sagt Carsten Carmer mit Bestimmtheit, „werden wir in Zeiten des Erfolgs nicht noch einmal machen.“ Natürlich gehe es um Wachstum; darum, den Anschluss zu den Großen nicht zu verlieren. Aber nicht mehr um jeden Preis: „Wir fahren nicht im Windschatten der Bayern. Und wir fahren kein Rennen gegen andere. Wir fahren unser Rennen. Und das so schnell wie möglich.“

Das neue Selbstbewusstsein

Selbstbewusst klingt das. Und Cramer ist sich dessen bewusst. „Früher“, sagt er, „hätten wir uns ein solches Selbstbewusstsein gar nicht erlauben können. Denn wir waren uns unserer selbst gar nicht bewusst.“ Wofür steht der BVB überhaupt? Was macht den Verein aus? – Mit Fragen wie diesen hatte sich Anfang des Jahrtausends in Dortmund kaum einer auseinandergesetzt. Sie gerieten allerdings zum Rettungsanker, als der BVB wirtschaftlichen Schiffbruch erlitt und ein Neustart Not tat: „Wir mussten endlich unsere DNA herausarbeiten“, fasst Cramer die damalige Herausforderung zusammen.

Ein Rückbesinnen allein auf die Tradition des Vereins erschien den Verantwortlichen als unzureichend. Heute steht für Cramer fest: „Unsere USP, unser Alleinstellungsmerkmal, das ist die „Gelbe Wand“. Der Marketingchef zeigt eine Aufnahme aus dem Signal Iduna Park: 25.000 Fans füllen hier Spiel für Spiel die größte Stehtribüne Europas. „Was diese Anhänger auszeichnet“, sagt Cramer, „sind ihre besonderen Emotionen, ihre Leidenschaft.“

Von der „Gelben Wand“ zur „Echten Liebe“

Was bedeutet der Verein für diese seine Fans? Der BVB hat hieraus seinen Markenkern und seine Kernkompetenzen abgeleitet: „Intensität“ – Borussia Dortmund steht für ein intensives Fußballerlebnis, für maximale Emotionalität. „Echtheit“ – Ist der Verein authentisch, bringen ihm die Fans auch aufrichtige Zuneigung entgegen. „Bindungskraft“ – Der BVB bedeutet für viele seiner Anhänger Heimat und Familie. Und nicht zuletzt: „Ambition“ – Schließlich geht es hier nach wie vor um Fußball, und damit auch um sportlichen Erfolg. Auf den Punkt gebracht: „Echte Liebe“ – so der Claim, den der BVB seit nunmehr einem Jahrzehnt als sein Markenversprechen verwendet. Und um eben diese „echte Liebe“ dreht sich auch das übergeordnete Ziel, das der BVB für sich formuliert hat. Cramer wirft es auf den Bildschirm: „Wir wollen die Marke Borussia Dortmund noch wertvoller machen. Der BVB soll – auch unabhängig von sportlichen Erfolgen – dauerhaft erste Plätze in den Herzen und Köpfen einnehmen. Wir wollen so viele Menschen so intensiv und so individuell wie möglich erreichen.“

Und zwar sowohl vor Ort, als auch in der digitalen Welt, wie Cramer betont: „Wir müssen auf allen Kanälen aktiv sein – und in der digitalen Welt muss es bei uns genau so aussehen wie in der realen Welt.“ Das digitale Streben ist dabei beileibe nicht nur der Internationalisierung geschuldet: „Wir haben aktuell 55.000 Dauerkarten-Besitzer. Aber auch die werden älter …“, erklärt Cramer.

Der Fan als Markenbotschafter

„Maximale Emotion“ als Dreh- und Angelpunkt des Markenkerns – das bedeutet für den BVB nicht nur Chance, sondern auch Risiko. Andere Wirtschaftsunternehmen treibt das Customer-Relationship-Management, kurz: die Kundenpflege, um. In Dortmund hingegen redet man vom „Fan-Relation Management“: „Man muss sich mal vor Augen halten: Unsere Zielgruppe tritt gegen ein Entgelt als Markenbotschafter des BVB auf. Das gilt es nicht nur wertzuschätzen, sondern auch in der gesamten Kommunikation und im Fan Relation-Management zu berücksichtigen“, erläutert der Marketing-Chef. „Denn wen wir in dieser Körperregion berühren“, Cramer legt seine Hand auf die Brust, „den können wir auch schnell verletzen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.“ Kommerzialisierung, Internationalisierung, Vertrieb, Marketing: Worte wie diese sollten eher hinter den Kulissen in den Mund genommen werden. „Die wollen die Menschen nicht hören – da gerät man ganz schnell zur persona non grata.“ Zwar sind die Liebe und die Loyalität der Fans aus Cramers Sicht „sehr werthaltig und ein riesiger Pluspunkt“. Sie fordern aber auch ihren Tribut, nämlich „eine Restriktion in der kommerziellen Tätigkeit“.

Eine unbequeme Wahrheit

Die beschriebene Gratwanderung zwischen emotionalem Anspruch und wirtschaftlichen Ambitionen ist indes nicht die einzige Herausforderung, die sich für den BVB im Zuge des Selbstfindungsprozesses herauskristallisiert hat. Denn wer sich hinterfragt, stößt mitunter auch auf unbequeme Wahrheiten: „Wir haben akzeptieren müssen, dass auch das zu Dortmund und damit zu uns gehört“, sagt Cramer mit Blick auf die rechtsgerichteten Strömungen vor Ort. Er geht mit der Problematik offen um, spricht sie in seinem Vortrag sogar mehrfach an. Ein wirtschaftlich leistungsstarker Verein müsse auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – „das gehört sich“. Somit begreife es die Borussia als ihre Aufgabe, „Schattenseiten“ wir eben jene vorherrschende Naziproblematik „nicht zu ignorieren und zu kaschieren“.

Die klare Positionierung als Wegweiser

Seine Suche nach sich selbst hat der BVB inzwischen abgeschlossen. Nun gilt es aus Sicht von Carsten Cramer, „die Positionierung immer weiter zu verdichten“. Die vergangenen Jahre haben ihn gelehrt: „Man muss sich ab und an die Frage stellen: ‚Wofür stehe ich?‘ Das hilft einem, sich nicht zu verzetteln.“

Zur Person: CARSTEN CRAMER ist Geschäftsführer bei Borussia Dortmund und verantwortet dort den Bereich Vertrieb und Marketing. Geboren 1968 in Münster begann er seine berufliche Laufbahn als Geschäftsführer und Marketingleiter bei Preußen Münster, ehe er zum Sportrechtevermarkter Ufa (später Sportfive) wechselte. Als Teamleiter betreute er dort zunächst den HSV, von 2002 bis 2007 dann den BVB. Im Anschluss war Cramer für das deutschlandweite Marketing- und Vertriebsgeschäft von Sportfive (heute Lagardère Sports) zuständig, ehe er 2010 zur Borussia zurückkehrte.

■ Katharina Fiegl

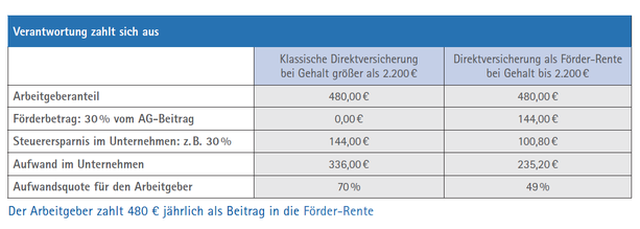

Entgeltumwandlung wird für Mitarbeiter attraktiver. Ab 2019 regelt das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), dass bei neu vereinbarten bAV Verträgen durch Entgeltumwandlung eingesparte Sozialabgaben zugunsten der Mitarbeiter-Betriebsrenten weiterzugeben sind.

Auf dem Wege einer so genannten Entgeltumwandlung können Mitarbeiter anstatt einer Auszahlung Teile des Gehaltes in eine betriebliche Altersversorgung umwandeln. Auf diese Weise zahlen sie niedrigere Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Gleichzeitig sparen auch die Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge ein. Schon heute geben viele Arbeitgeber diese Ersparnis in Form eines Zuschusses zur bAV an ihre Mitarbeiter weiter.

Durch das neue BRSG wird dies bei einigen Durchführungswegen zur Pflicht: Soweit ein Arbeitgeber dank einer Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge spart, ist er künftig dazu verpflichtet, den von ihm ersparten Arbeitgeberanteil in den bAV-Vertrag des Arbeitnehmers einzuzahlen. Ein pauschaler Zuschuss in Höhe von mindestens 15 Prozent ist verpflichtend. Betroffen sind die Durchführungswege Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktversicherung.

Diese Regelung gilt für alle Entgeltumwandlungen, die ab 2019 neu abgeschlossen werden.

Für bereits bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarungen ist der Arbeitgeberzuschuss erst nach einer Übergangsfrist ab dem 1. Januar 2022 verpflichtend.

Die IGU hat zu dieser neuen gesetzlichen Änderung ein Interview mit Peter Bredebusch, Sachverständiger für Versicherungsmathematik in der betrieblichen Altersversorgung, geführt.

IGU: Herr Bredebusch, was raten Sie IGU-Mitgliedern bezüglich der Umsetzung dieser neuen Regelung aus dem BRSG?

Peter Bredebusch: Für Neuverträge ist der Zuschuss verpflichtend ab 2019 zu zahlen. Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, empfehle ich eine pauschale Zahlung der Zuschüsse. Wenn von der Entgeltumwandlung Teile des Einkommens oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen Rentenversicherung oder der Krankenversicherung liegen, ist die präzise Berechnung des Zuschusses nämlich ziemlich kompliziert und aufwändig. Und die Höhe unterliegt im Laufe des Arbeitslebens auch ständigen Veränderungen.

IGU: Wenn der Arbeitgeber pauschal 15 Prozent weitergibt, bleibt ihm dann noch eine Ersparnis an SV-Beiträgen?

Peter Bredebusch: Ja, bezieht ein Arbeitnehmer ein Gehalt, das unter der Beitragsbemessungsgrenze liegt, so beträgt der Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung derzeit 19,375 Prozent. Dieser wird bei einer Entgeltumwandlung vom Arbeitgeber und in ähnlicher Höhe auch vom Arbeitnehmer eingespart. Gibt der Arbeitgeber davon 15 Prozent als Zuschuss weiter, so verbleibt noch eine Ersparnis von ca. 5 Prozent. Ich rate dazu, auch diese an den Arbeitnehmer weiter zu geben, da die Ersparnis vom Arbeitgeber auch erzielt wird und so die Arbeitnehmer zum Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung stärker motiviert werden. Ein pauschaler Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 20 Prozent ist angemessen und in der Regel aufwandsneutral.

IGU: Wie ist mit bestehenden Betriebsrenten zu verfahren?

Peter Bredebusch: Grundsätzlich müssen Arbeitgeber hier zwar erst ab dem 1. Januar 2022 Anpassungen vornehmen. Aus Gründen der Gleichbehandlung empfehle ich aber, eine einheitliche Regelung für alle Mitarbeiter zu treffen und auch für bereits bestehende Entgeltumwandlungen den Zuschuss schon ab 2019 zu zahlen.

IGU: Wie kann das in der Praxis umgesetzt werden?

Peter Bredebusch: Zunächst einmal muss der Arbeitgeber klären, welche Verträge erhöht werden können und wo dies ausgeschlossen ist – beispielsweise, weil alte Tarife bereits geschlossen sind und Erhöhungen daher nicht mehr möglich sind. Das ist aber auch kein Problem, denn alternativ kann je nach Beitragshöhe entweder ein neuer Vertrag installiert oder aber eine Umverteilung des bisherigen Beitrages vorgenommen werden. Bei gleichem Gesamtbeitrag wird dann der Entgeltumwandlungsbetrag um die Höhe des Arbeitgeber Zuschusses reduziert.

IGU: Wie soll der Arbeitgeber mit Verträgen verfahren, deren Beitrag schon jetzt die Höchstgrenze der sozialabgabenfreien Einzahlung (4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze = 260 Euro Monatsbeitrag) erreicht?

Peter Bredebusch: Hier sollte die Finanzierung der Betriebsrente in Absprache mit dem Mitarbeiter anders aufgeteilt werden, um den Beitrag nicht zu erhöhen. Der Entgeltumwandlungsbetrag kann dann auch hier um den Arbeitgeber-Zuschuss reduziert werden.

IGU: Muss der Arbeitgeber auch für Lohnbestandteile, die aus vermögenswirksamen Leistungen (VL) umgewandelt werden, Zuschüsse zahlen?

Peter Bredebusch: Ja, denn VL gehören zum Entgelt des Arbeitnehmers, und auch hier werden durch Umwandlung Sozialversicherungsbeiträge eingespart. Also sind auch sie zukünftig bei Umwandlung in eine betriebliche Altersversorgung zuschusspflichtig.

IGU: Wie schnell sollte ein Arbeitgeber auf die neue Gesetzesänderung reagieren?

Peter Bredebusch: Arbeitgeber sollten die Zeit bis 2019 beziehungsweise die Übergangsfrist bis 2022 möglichst frühzeitig dazu nutzen, die betriebliche Altersversorgung im Unternehmen zu prüfen, die bisherigen Vereinbarungen gegebenenfalls zu überarbeiten und für die Zukunft rechtssicher auszugestalten. Bestehende Betriebsvereinbarungen oder Versorgungsordnungen sollten entsprechend angepasst werden.

■ Veronika Behrendt

Wofür stehen wir eigentlich? Was macht uns aus? Fragen wie diese bilden die Grundlage einer jeden Markenbildung. Wie sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund dem Thema angenähert hat und inwiefern Markenführung dort als Bestandteil der Unternehmensstrategie begriffen wird, hat BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer bei der IGU-Mitgliederversammlung in Münster erläutert.

Man eiferte dem großen Vorbild Manchester United nach: Als der BVB im Herbst 2000 auf dem Börsenparkett auflief, strotzten die Verantwortlichen vor Optimismus. Das Wagnis spülte Geld in die Kassen, die Borussia rüstete ihren Kader kräftig auf, die Meisterschaft 2001/2002 wähnte die Verantwortlichen auf dem richtigen Kurs. Doch dann blieb plötzlich der sportliche Erfolg aus. Ein wirtschaftliches Drama in diversen Akten mündete im Frühling 2005 in ein Sanierungskonzept. Mit Ach und Krach sprangen die Dortmunder der Insolvenz noch einmal gerade von der Schippe.

„Diese alten Fehler“, sagt Carsten Carmer mit Bestimmtheit, „werden wir in Zeiten des Erfolgs nicht noch einmal machen.“ Natürlich gehe es um Wachstum; darum, den Anschluss zu den Großen nicht zu verlieren. Aber nicht mehr um jeden Preis: „Wir fahren nicht im Windschatten der Bayern. Und wir fahren kein Rennen gegen andere. Wir fahren unser Rennen. Und das so schnell wie möglich.“

Das neue Selbstbewusstsein

Selbstbewusst klingt das. Und Cramer ist sich dessen bewusst. „Früher“, sagt er, „hätten wir uns ein solches Selbstbewusstsein gar nicht erlauben können. Denn wir waren uns unserer selbst gar nicht bewusst.“ Wofür steht der BVB überhaupt? Was macht den Verein aus? – Mit Fragen wie diesen hatte sich Anfang des Jahrtausends in Dortmund kaum einer auseinandergesetzt. Sie gerieten allerdings zum Rettungsanker, als der BVB wirtschaftlichen Schiffbruch erlitt und ein Neustart Not tat: „Wir mussten endlich unsere DNA herausarbeiten“, fasst Cramer die damalige Herausforderung zusammen.

Ein Rückbesinnen allein auf die Tradition des Vereins erschien den Verantwortlichen als unzureichend. Heute steht für Cramer fest: „Unsere USP, unser Alleinstellungsmerkmal, das ist die „Gelbe Wand“. Der Marketingchef zeigt eine Aufnahme aus dem Signal Iduna Park: 25.000 Fans füllen hier Spiel für Spiel die größte Stehtribüne Europas. „Was diese Anhänger auszeichnet“, sagt Cramer, „sind ihre besonderen Emotionen, ihre Leidenschaft.“

Von der „Gelben Wand“ zur „Echten Liebe“

Was bedeutet der Verein für diese seine Fans? Der BVB hat hieraus seinen Markenkern und seine Kernkompetenzen abgeleitet: „Intensität“ – Borussia Dortmund steht für ein intensives Fußballerlebnis, für maximale Emotionalität. „Echtheit“ – Ist der Verein authentisch, bringen ihm die Fans auch aufrichtige Zuneigung entgegen. „Bindungskraft“ – Der BVB bedeutet für viele seiner Anhänger Heimat und Familie. Und nicht zuletzt: „Ambition“ – Schließlich geht es hier nach wie vor um Fußball, und damit auch um sportlichen Erfolg. Auf den Punkt gebracht: „Echte Liebe“ – so der Claim, den der BVB seit nunmehr einem Jahrzehnt als sein Markenversprechen verwendet. Und um eben diese „echte Liebe“ dreht sich auch das übergeordnete Ziel, das der BVB für sich formuliert hat. Cramer wirft es auf den Bildschirm: „Wir wollen die Marke Borussia Dortmund noch wertvoller machen. Der BVB soll – auch unabhängig von sportlichen Erfolgen – dauerhaft erste Plätze in den Herzen und Köpfen einnehmen. Wir wollen so viele Menschen so intensiv und so individuell wie möglich erreichen.“

Und zwar sowohl vor Ort, als auch in der digitalen Welt, wie Cramer betont: „Wir müssen auf allen Kanälen aktiv sein – und in der digitalen Welt muss es bei uns genau so aussehen wie in der realen Welt.“ Das digitale Streben ist dabei beileibe nicht nur der Internationalisierung geschuldet: „Wir haben aktuell 55.000 Dauerkarten-Besitzer. Aber auch die werden älter …“, erklärt Cramer.

Der Fan als Markenbotschafter

„Maximale Emotion“ als Dreh- und Angelpunkt des Markenkerns – das bedeutet für den BVB nicht nur Chance, sondern auch Risiko. Andere Wirtschaftsunternehmen treibt das Customer-Relationship-Management, kurz: die Kundenpflege, um. In Dortmund hingegen redet man vom „Fan-Relation Management“: „Man muss sich mal vor Augen halten: Unsere Zielgruppe tritt gegen ein Entgelt als Markenbotschafter des BVB auf. Das gilt es nicht nur wertzuschätzen, sondern auch in der gesamten Kommunikation und im Fan Relation-Management zu berücksichtigen“, erläutert der Marketing-Chef. „Denn wen wir in dieser Körperregion berühren“, Cramer legt seine Hand auf die Brust, „den können wir auch schnell verletzen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.“ Kommerzialisierung, Internationalisierung, Vertrieb, Marketing: Worte wie diese sollten eher hinter den Kulissen in den Mund genommen werden. „Die wollen die Menschen nicht hören – da gerät man ganz schnell zur persona non grata.“ Zwar sind die Liebe und die Loyalität der Fans aus Cramers Sicht „sehr werthaltig und ein riesiger Pluspunkt“. Sie fordern aber auch ihren Tribut, nämlich „eine Restriktion in der kommerziellen Tätigkeit“.

Eine unbequeme Wahrheit

Die beschriebene Gratwanderung zwischen emotionalem Anspruch und wirtschaftlichen Ambitionen ist indes nicht die einzige Herausforderung, die sich für den BVB im Zuge des Selbstfindungsprozesses herauskristallisiert hat. Denn wer sich hinterfragt, stößt mitunter auch auf unbequeme Wahrheiten: „Wir haben akzeptieren müssen, dass auch das zu Dortmund und damit zu uns gehört“, sagt Cramer mit Blick auf die rechtsgerichteten Strömungen vor Ort. Er geht mit der Problematik offen um, spricht sie in seinem Vortrag sogar mehrfach an. Ein wirtschaftlich leistungsstarker Verein müsse auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – „das gehört sich“. Somit begreife es die Borussia als ihre Aufgabe, „Schattenseiten“ wir eben jene vorherrschende Naziproblematik „nicht zu ignorieren und zu kaschieren“.

Die klare Positionierung als Wegweiser

Seine Suche nach sich selbst hat der BVB inzwischen abgeschlossen. Nun gilt es aus Sicht von Carsten Cramer, „die Positionierung immer weiter zu verdichten“. Die vergangenen Jahre haben ihn gelehrt: „Man muss sich ab und an die Frage stellen: ‚Wofür stehe ich?‘ Das hilft einem, sich nicht zu verzetteln.“

Zur Person: CARSTEN CRAMER ist Geschäftsführer bei Borussia Dortmund und verantwortet dort den Bereich Vertrieb und Marketing. Geboren 1968 in Münster begann er seine berufliche Laufbahn als Geschäftsführer und Marketingleiter bei Preußen Münster, ehe er zum Sportrechtevermarkter Ufa (später Sportfive) wechselte. Als Teamleiter betreute er dort zunächst den HSV, von 2002 bis 2007 dann den BVB. Im Anschluss war Cramer für das deutschlandweite Marketing- und Vertriebsgeschäft von Sportfive (heute Lagardère Sports) zuständig, ehe er 2010 zur Borussia zurückkehrte.

■ Katharina Fiegl

Kein Unternehmen gründet sich aus dem Nichts. Neben einer guten Idee braucht es viel Engagement und in den meisten Fällen jede Menge Kapital.

Betriebsgebäude, Einrichtung, Maschinen und Fuhrpark, Waren und Vorräte summieren sich von Anfang an zu erheblichen Werten. Diese Werte gilt es bestmöglich zu bewahren. Durch Schadenprävention, aber auch durch einen optimalen Versicherungsschutz. Was aber meint Ihre Versicherung, wenn Sie von Unterversicherung, Wertermittlung, Versicherungswert, Wertzuschlag, Mark 1914, Dynamik, Vollwert spricht? Hier finden Sie die Erklärungen für ein paar Fachbegriffe:

Die Betriebsinhaltsversicherung für das Inventar und die Betriebsgebäudeversicherung für Gebäude versichern auf den ersten Blick die jeweils bezeichneten Sachen – sie meinen aber das finanzielle Interesse, das der Eigentümer an diesen Sachen hat. Regelmäßig ist das der Neuwert, also der Wert der Sachen im neuwertigen Zustand. Andere Werte, der Zeitwert zum Beispiel, können im Einzelfall vereinbart werden.

Damit von vornherein die richtigen Werte in ausreichendem Maße berücksichtigt werden, gibt es bei Vertragsabschluss standardisierte Wertermittlungen. Sie erfassen den Wert einer Sache oder einer Gruppe von Sachen und bilden so die Grundlage für die Versicherungssumme. Diese sollte immer dem vollen Wert der versicherten Sache entsprechen. Ist die Versicherungssumme niedriger, dann besteht Unterversicherung. Im Schadensfall wird dann die Entschädigung gekürzt.

Alles wird teurer. Gerade bei langfristigen laufenden Verträgen würde bereits die allgemeine Preisentwicklung über die Zeit zu einer erheblichen Abweichung von Versicherungswert zur Versicherungssumme führen. Damit dies nicht geschieht, werden die Versicherungssummen über eine vertraglich vereinbarte Regelung angepasst. Man spricht in diesem Zusammenhang auch gerne von Dynamik.

Bei der Inhaltsversicherung geschieht dies durch die Summenanpassung. Zu Beginn des Versicherungsjahres erfolgt hierbei die Anpassung der Versicherungssumme im Verhältnis des sich geänderten Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte.

Bei der Gebäudeversicherung gibt es verschiedene Instrumente zur Vermeidung einer Unterversicherung. Die häufigste Form ist die gleitende Neuwertversicherung. Hierbei wird die Versicherungssumme in Preisen des Jahres 1914, dem Wert 1914 in Mark, angegeben. Eine Anpassung an die Baukostenentwicklung erfolgt dann automatisch durch den sich ändernden Anpassungsfaktor. Eine Mitteilung erhalten Sie in Form Ihrer Beitragsrechnung.

Die Alternative zur gleitenden Neuwertversicherung ist die Versicherung mit Wertzuschlag. Die Versicherungssumme setzt sich hier als Grundsumme auf der Preisbasis des Jahres 1980 zuzüglich eines sich verändernden Wertzuschlags zusammen. Der Wertzuschlag berücksichtigt die Preisentwicklung.

Kein Index oder Faktor kann die jeweils individuelle Situation erfassen. Veränderungen im Unternehmen durch Investitionen oder Umstrukturierungen beeinflussen auch immer die vorhandenen Werte. Hier gilt es dann rechtzeitig auch die Versicherungsverträge anzupassen.

■ Karsten Martini

Die Psyche spielt im Berufsleben eine elementare Rolle. Faktoren wie Zeitdruck, die Möglichkeit ohne störende Unterbrechungen arbeiten zu können oder zwischenmenschliche Beziehungen: All diese Rahmenbedingungen können die Gesundheit positiv beeinflussen, aber auch gefährden.

Es gilt daher herauszufinden, welche Rahmenbedingungen das Wohlbefinden stärken und welche es gefährden, um dann darauf aufbauend Handlungsmöglichkeiten ableiten zu können.

Arbeitgeber in der Pflicht

Seit Ende 2013 ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung für alle Unternehmen und Organisationen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) Pflicht. Ziel ist es, präventiv Unfälle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern. Die Beurteilung schließt zudem die menschengerechte Gestaltung von Arbeit ein und trägt dazu bei, die Gesundheit, die Motivation und die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Beschäftigte sollen sich mit ihrer Qualifikation und den damit verbundenen Potenzialen und Kompetenzen individuell entfalten können.

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Um diesen Anspruch zu gewährleisten, bedarf es eines Wissens zur psychischen Belastung und einer guten Vorbereitung, Durchführung und späteren Nachbereitung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Bei der Vorgehensweise der Beurteilung geht es nicht um die Beurteilung der psychischen Gesundheit von Beschäftigten, sondern um das Beleuchten der Arbeitsbedingungen. Die Beurteilung und Gestaltung der Arbeit steht demnach im Mittelpunkt.

Zu dem Merkmal Arbeitsbedingungen gehören folgende Themenbereiche:

◗ Arbeitsinhalte und Arbeitsaufgaben, z. B. Qualifikation, Verantwortung, Handlungsspielräume und emotionale Inanspruchnahme

◗ Arbeitsorganisation, z. B. Arbeitszeit, Arbeitsablauf und Arbeitsintensität, Störungen und Unterbrechungen, sowie Kommunikation und Kooperation

◗ Soziale Beziehungen, z. B. zu den Kolleginnen und Kollegen sowie zu den Vorgesetzten

◗ Arbeitsumgebung, z. B. Faktoren wie Lärm, Ergonomie am Arbeitsplatz oder die Informationsgestaltung

◗ Arbeitsformen, z. B. Telearbeit, befristete Arbeitsverhältnisse und Ähnliches

Mitarbeiter einbeziehen ist hilfreich

Die Beurteilung kann über schriftliche Befragungen, Beobachtungen, Interviews oder moderierte Workshops durchgeführt werden. Grundlage ist die Basis von Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Hinzu kommt, dass Offenheit und Bereitschaft zu vorgeschlagenen Maßnahmen gezeigt wird, sowie Ressourcen für die Umsetzung bereitgestellt werden. Bei der Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Gesundheit sollen alle Beschäftigten angesprochen werden.

Die Arbeit gesund zu gestalten, indem mögliche Veränderungsprozesse angetrieben werden, benötigt häufig Zeit und viel Geduld. Jedes Unternehmen ist individuell und hat unterschiedliche Handlungsspielräume. Einmalige Aktionen laufen häufig ins Leere. Vor der Maßnahmenentwicklung sollten Erwartungen geklärt und miteinbezogen werden, um die Bereitschaft zu eröffnen, neue Wege zu gehen.

Umsetzung im Arbeitsalltag

Maßnahmen könnten z. B. eine Entspannungs- oder auch Bewegungspause von 20 Minuten sein. Beschäftigte tanken neue Kraft und Energie und sind u. a. weniger müde. Sportlich engagierte Mitarbeiter können beispielsweise solche Pausen anleiten.

Eine andere Maßnahme ist, die persönliche Arbeitsorganisation umzustellen. Der Tagesablauf könnte ggf. so umgestellt werden, dass Aufgaben, die mehr Konzentration verlangen, zu Uhrzeiten ausgeführt werden, bei denen die Leistungsfähigkeit am größten ist.

Auch eine möglichst große Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist eine sehr effektive Maßnahme.

Eine weitere, sehr simple Maßnahme ist es, Obst und Wasser bereitzustellen, um in gewisser Hinsicht zum Thema Gesundheit beizutragen. Auch mit so kleinen Maßnahmen kann schon eine Wirkung erzielt werden.

Ein gesunder Arbeitsplatz fördert Motivation und Zufriedenheit

Da in unserer heutigen Zeit psychische Belastungen durch verschiedene Faktoren (z. B. wachsende Unsicherheit in einer immer schnelllebigeren, digitalen Gesellschaft) immer mehr zunehmen, ist es von größter Bedeutung die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in Unternehmen durchzuführen.

Die Beurteilung ist nicht nur eine Chance, die stetige Zunahme von Stress und psychischen Erkrankungen zu stoppen und ihr entgegenzuwirken. Im Fokus steht die Zufriedenheit, Gesundheit und Motivation der Beschäftigten, denn diese ist Grundlage für die Produktivität und sichert somit Arbeitsplätze.

■ Annika Tenfelde

Man muss kein Pechvogel oder Tollpatsch sein, um einen Schaden zu verursachen. Jedem von uns unterlaufen kleine Unaufmerksamkeiten oder Missgeschicke. Dabei gilt grundsätzlich: Wer einen Schaden bei einem Dritten verursacht, haftet dafür mit seinem kompletten heutigen und auch zukünftigen Vermögen. Dabei kann der Schaden mitunter in die Millionen gehen.

Um auch gegen Missgeschicke mit erheblichen finanziellen Auswirkungen abgesichert zu sein, empfiehlt die Verbraucherzentrale eine Versicherungssumme von mindestens 5 Millionen Euro.

In der Betriebshaftpflichtversicherung ist in den meisten Fällen die Privathaftpflicht kostenlos mitversichert. Diese ist ebenso wichtig wie die betriebliche Absicherung.

Was kann Ihnen beispielsweise in Ihrer Freizeit passieren?

Urlaubszeit – die schönste Zeit des Jahres

Sie mieten sich ein Auto und haben dieses falsch betankt? Oder gar den Mietwagen-Schlüssel auf der Wandertour verloren? Damit die Urlaubsstimmung nicht dahingeht, sichern Sie sich am besten gegen solche Schäden ab.

Drohnen, das neue Spielzeug

– und dies nicht nur für Kinder! Im Gegenteil – auch Erwachsene lassen in ihrer Freizeit Drohnen in die Luft steigen. So kann eine private Landschaftsaufnahme aus der Vogelperspektive ungeahnte Folgen haben, wenn die Drohne durch eine Windböe abstürzt und dabei ein in der Nähe stehendes Auto beschädigt.

Ganz schön ärgerlich!

Besonders elektronische Gegenstände verlieren nach dem Kauf in kurzer Zeit erheblich an Wert. So kann im Schadensfall eine große Lücke zwischen der Zahlung des Haftpflichtversicherers und dem tatsächlichen Aufwand zum Neukauf der nicht mehr zu reparierenden Sache entstehen. Gerade bei Schadensfällen im Bekanntenkreis kann das zu unangenehmen Situationen führen.

Abhilfe schafft hierbei die Neuwertentschädigung für irreparabel beschädigte Sachen oder wirtschaftliche Totalschäden. So erhält Ihr Nachbar, dessen Smartphone Ihnen in den Gartenteich gefallen ist, für sein 6 Monate altes Handy den vollen Neuwert von Ihrer Haftpflichtversicherung!

Damit Sie sich um solche Schäden keine Gedanken machen müssen und Ihre Freizeit sorgenfrei genießen können, ist eine gute Absicherung sinnvoll. Unser Partner, die LVM Versicherung, schützt Sie über den Zusatzbaustein „PremiumPlus“ zur Privat-Haftpflicht nicht nur vor obigen Situationen, sondern bietet noch weitere Vorteile wie u. a. die Forderungsausfalldeckung mit Opferschutz.

Forderungsausfall, was ist das?

Stellen Sie sich vor, Sie werden selbst geschädigt. Der Schädiger hat allerdings keine Privat-Haftpflicht und ist mittellos. Von wem bekommen Sie nun den entstandenen Schaden ersetzt? Hier springt die Forderungsausfalldeckung in Ergänzung zu Ihrer Privat-Haftpflicht ein.

Noch mehr Sicherheit als der Einschluss der Forderungsausfalldeckung bietet der Zusatzbaustein Opferschutz. Der „Forderungsausfall mit Opferschutz“ hilft Ihnen, wenn Sie Opfer einer Gewalttat werden, zum Beispiel bei einer Körperverletzung mit bleibenden Folgen.

Zwar stehen Ihnen gegen den Täter Schadenersatzansprüche zu, allerdings besteht in vielen Fällen das Risiko, dass Sie keine Entschädigung von ihm erhalten. Selbst wenn der Schädiger eine Haftpflichtversicherung hat, würde diese wegen Vorsatz nicht leisten. Und ist er dann auch noch mittellos, bekommen Sie von ihm den Schaden nicht ersetzt. Damit Sie in diesen Fällen nicht zum zweiten Mal zum Opfer werden, bieten einige Versicherer den Baustein „Forderungsausfall mit Opferschutz“ an.

Tipp: Wer seine Drohne fliegen möchte, muss einige Vorschriften beachten! So ist an einer Drohne mit einem Abfluggewicht von mehr als 2 kg eine Plakette mit Namen und Adresse des Halters zu befestigen. Außerdem benötigt der Pilot einen „Drohnen-Führerschein“ .

■ Vera Rosendahl

■ Jutta Hülsmeyer

Ein Führungszeugnis dokumentiert, ob jemand in der Vergangenheit wegen schwerer Straftaten verurteilt wurde. Wenn Einträge verjährt sind, werden sie gelöscht – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Vorbestraft oder nicht? Manche Arbeitgeber gehen auf Nummer sicher. Sie verlassen sich nicht nur auf das Wort ihres Mitarbeiters im Vorstellungsgespräch, sondern sie wollen es zusätzlich auch noch schwarz auf weiß wissen – und zwar in Form eines privaten Führungszeugnisses.

Gemeint ist damit ein Auszug aus dem Bundeszentralregister. In dem Dokument listet das Bundesamt für Justiz sämtliche Strafen auf, die Gerichte in Deutschland gegen einen Betroffenen in den vergangenen Jahren verhängt haben. Doch längst nicht alle Vergehen sind im Führungszeugnis nachzulesen und bleiben auch nicht unbedingt für immer und ewig drin.

Umgangssprachlich ist häufig auch von einem „polizeilichen“ Führungszeugnis die Rede. Diese Bezeichnung ist irreführend. Es geht nämlich nicht darum, dass jemand mit einem Führungszeugnis seine bisherigen Kontakte mit der Polizei offenlegt. Vielmehr werden in dem Dokument lediglich schwere Verurteilungen aufgelistet. Geldstrafen bis zu 90 Tagessätzen und Freiheitsstrafen unter drei Monaten finden im Führungszeugnis keine Erwähnung. Nur wer zu höheren Strafen verurteilt wurde, gilt als vorbestraft.

Neben einem privaten gibt es ein erweitertes Führungszeugnis. Dieses informiert über etwaige Sexualdelikte oder Straftaten gegenüber Minderjährigen. Ein solches Dokument kann ein Arbeitgeber von jemand verlangen, der beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten möchte. Für Tätigkeiten in Einrichtungen für pflegebedürftige und behinderte Menschen sowie mit minderjährigen Asylsuchenden ist ein erweitertes Führungszeugnis verpflichtend. Dem Antrag muss eine schriftliche Aufforderung des Arbeitgebers beigefügt werden.

Ein europäisches Führungszeugnis kann ein Arbeitgeber von einem Mitarbeiter einfordern, der aus einem anderen EU-Mitgliedsland kommt. Ein behördliches Führungszeugnis ist nötig, um ein Gewerbe anzumelden. Darin sind Entscheidungen von Ämtern über einen selbst enthalten. Das kann etwa der Widerruf einer Gewerbeerlaubnis oder eines Waffenscheins sein. In einem erweiterten behördlichen Führungszeugnis ist alles aufgeführt, was strafrechtlich von Relevanz sein könnte. Solche Auszüge bekommen allerdings nur Richter und Staatsanwälte zu sehen. Sie informieren sich so beispielsweise, ob ein Angeklagter schon einmal verurteilt wurde.

Ein behördliches Führungszeugnis kann nur ausnahmsweise – etwa in Strafverfahren – von den Behörden selbst beantragt werden. Die Registerbehörde sendet das Führungszeugnis dann direkt der Behörde zu. Die Antragstellenden können jedoch verlangen, dass das Führungszeugnis – falls es Eintragungen enthält – zunächst an ein von ihnen benanntes Amtsgericht gesandt wird. Dort können die Betroffenen dann das Dokument einsehen.

Egal, um welche Art von Führungszeugnis es sich handelt: Was einmal in einem solchen Dokument festgehalten wurde, verjährt mit der Zeit. Einträge werden im Führungszeugnis je nach Schwere der Straftat nach Ablauf von drei, fünf oder zehn Jahren gelöscht. Voraussetzung für die Verjährung: Der Verurteilte darf in dem Zeitraum kein weiteres Mal verurteilt werden. Bekommt jemand für ein Vergehen, das im Führungszeugnis steht, ein weiteres Mal eine Strafe von einem Gericht aufgebrummt, werden auch alte Einträge nicht gelöscht. Sie bleiben so lange stehen, bis auch der neue Eintrag verjährt ist.

Quelle: n-tv.de, S.M., dps

■ Margarete Lindenblatt

Das neue Reiserecht beruht auf der Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie. Innerhalb der EU sollen einheitliche Regeln gelten. Umgesetzt werden die EU Vorgaben in den neu gefassten Paragrafen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Das neue Recht gilt für Reisen, die seit dem 1. Juli gebucht wurden und bringt viele Neuerungen für den Reisenden sowie für Reiseveranstalter und Reisebüros. Wenn zwei Reiseleistungen (z. B. Flug, Hotel oder Mietwagen) gebündelt werden oder eine solche Reiseleistung bereits im Vorfeld der Reise mit einer touristischen Leistung (Konzertkarte, Ausflug, Wellnessbehandlung u. a.) gebucht wird und diese 25 Prozent des Gesamtwertes der Reise ausmacht, liegt nach dem neuen Recht eine sogenannte Pauschalreise vor. Die Pauschalreise ist gut abgesichert: Bei Mängeln können Reisende ihre Ansprüche wie etwa eine Minderung oder Schadensersatz gegenüber dem Veranstalter geltend machen. Für Individualreisende war die Durchsetzung ihrer Rechte oft weniger einfach. Das neue Reiserecht bringt erweiterte Regeln für Pauschalreisen.

Wer allerdings nur ein Ferienhaus oder eine Wohnung bei einem Reiseveranstalter bucht, genießt – anders als bislang – nicht mehr den umfangreichen Schutz des Pauschalreiserechts. Hier findet das Mietvertragsrecht Anwendung, das dem Reisenden aber weniger Rechte gibt.

Bislang durfte der Reiseveranstalter bei im Voraus gebuchten Reisen bei bestimmten Gründen eine nachträgliche Preiserhöhung bis zu fünf Prozent des Reisepreises fordern, ohne dass dem Reisenden ein kostenfreies Rücktrittsrecht zustand. Erhöhen sich nach Vertragsabschluss zukünftig beispielsweise die Kosten für Treibstoff oder Hafen- und Flughafengebühren, kann der Reiseveranstalter den Reisepreis nun bis zu acht Prozent erhöhen.

Erst wenn es noch teurer wird, kann der Urlauber von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und ohne Stornogebühren von der Reise zurücktreten. Die Preiserhöhung darf nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn erfolgen. Hat der Reiseveranstalter sich das Recht zur Preiserhöhung vorbehalten, muss er aber auch eventuelle Preissenkungen an den Kunden weitergeben, sollten sich seine Ausgaben für Treibstoff u. a. reduzieren.

Der Urlauber, der wegen Reisemängeln Ansprüche geltend machen will (Preisminderung, Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreude u. a.), musste dies bisher innerhalb von einem Monat nach dem vertraglichen Ende der Reise beim Reiseveranstalter anzeigen. Diese Ausschlussfrist fällt weg. Die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre und darf vom Reiseveranstalter auch nicht durch seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verkürzt werden.

Der Begriff der höheren Gewalt findet sich im neuen Reiserecht nicht mehr, dennoch bleibt der Reisende geschützt. Kommt es nach Vertragsabschluss zu einer Gefahrenlage am Urlaubsort oder sind aufgrund äußerer Einflüsse erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten, kann der Reisekunde kostenfrei vom Vertrag zurücktreten. Im Reiserecht wird hierfür zukünftig der Begriff der unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände genutzt. Vor der Reise hat auch der Reiseveranstalter dieses Rücktrittsrecht. Bei einer entsprechenden Situation während der Reise kann der Urlauber die Reise vorzeitig abbrechen. Fallen Mehrkosten aufgrund einer geänderten vertraglich vereinbarten Rückreise (z. B. Flug) an, kann der Reiseveranstalter diese nicht mehr, wie bisher, zur Hälfte dem Kunden auferlegen.

Reiseveranstalter müssen dem Pauschalreisenden bereits vor Buchung der Reise ein Infoblatt überreichen, mit dem der Reisende über seine Rechte und die gesetzlichen Regelungen informiert wird. Befindet sich der Reisende in Schwierigkeiten, muss der Reiseveranstalter ihm außerdem in angemessener Weise Hilfe leisten, indem er zum Beispiel Infos über Gesundheitsdienste, Behörden oder andere Reisemöglichkeiten bereitstellt.

Quelle: RA T. Klingelhöfer

■ Margarete Lindenblatt

Der Sommer hat ja dann doch noch ein Ende gefunden. Ein kurzer Rückblick in Zahlen:

In Deutschland war die Durchschnittstemperatur im Zeitraum April bis Juli mit deutlichem Abstand (3,6 Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990) die höchste, die für diese Monate seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen im Jahr 1881 beobachtet wurde. Ebenso stellt der Deutsche Wetterdienst in seinen Auswertungen fest, dass für diesen Zeitraum noch nie ein so großes Niederschlagsdefizit beobachtet wurde (bis 110 mm/m²).

In den europäischen Ländern waren aufgrund der langanhaltenden Trockenheit und Hitze unter anderem historische Ernteeinbußen zu erwarten. Das genaue Ausmaß wird derzeit noch ermittelt.

Wussten Sie, dass es auch schon das Gegenteil gab? Genau, das sogenannte Jahr ohne Sommer.

Als das Jahr ohne Sommer wird das vor allem im Nordosten Amerikas und im Westen und Süden Europas ungewöhnlich kalte Jahr 1816 bezeichnet.

In den Vereinigten Staaten bekam es den Spitznamen „Eighteen hundred and froze to death“, und auch in Deutschland wurde es als das Elendsjahr „Achtzehnhundert und erfroren“ berüchtigt. Als Hauptursache wird heute der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815 angesehen, der von Vulkanologen als deutlich stärker eingestuft wird als der Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr.

Genau dieses Jahr ohne Sommer führt uns dann auch zum sogenannten Hungerbrot: Als Hungerbrot wird ein in Notzeiten gebackenes Brot bezeichnet. Teils wurde das knappe Mehl gestreckt, teils die Größe des Brotlaibs verringert, so dass man zum früheren Preis eines Brotes nur noch eine Art Semmel erhielt. Am besten ist das Phänomen eben aus dem Jahr ohne Sommer (1816) dokumentiert, aber nicht darauf beschränkt.

Überliefert sind Rezepte und Zutaten von Hungerbroten. Sie enthielten beispielsweise Sägemehl, was den Geschmack wenig beeinträchtigte, aber nur kurzfristig sättigte. In Württemberg verwendete man ausgepresste Leinsamen als Backzutat. Andere experimentierten in der Hungerkrise von 1816/1817 mit Stroh, Moos und Heu. Der Zweck dieser für den Organismus wertlosen Zutaten war, durch Ballaststoffe das Hungergefühl zu beruhigen. Wegen der Beimischung von Fasern (bis zu 25 Prozent) gingen die Brote aber nicht richtig auf, sie waren klein und hart.