Text: Andrea Weidemann

Der Kopf sitzt zu, Kratzen im Hals, Gliederschmerzen, laufende Nase … wer kennt das nicht? Stellt sich die Frage: „Trotz schlechter Verfassung zur Arbeit schleppen oder lieber zu Hause bleiben?“

Ohne finanzielle Einbußen befürchten zu müssen, können sich Arbeitnehmer in Deutschland krankmelden. Und genau das tun Beschäftigte immer häufiger. Der Krankenstand in Deutschland hat in den vergangenen Jahren immer wieder einen Höchstwert erreicht und ist auf einem Rekordniveau. Deutschland ist mittlerweile Weltmeister bei den Krankmeldungen. Arbeitnehmer in der Bundesrepublik sind im Schnitt mehr als 20 Tage pro Jahr krank, während der EU-Schnitt bei acht Krankheitstagen liegt.

Wie ist die Lohnfortzahlung bei Krankheit in Deutschland rechtlich geregelt?

Höhe der Leistung: Volles Gehalt vom ersten Krankheitstag für bis zu sechs Wochen. Ab der siebten Woche erhalten Arbeitnehmer von der Krankenkasse ein Krankengeld in Höhe von 70 Prozent ihres regulären Gehalts.

Dauer der Leistung: Bis zu 78 Wochen über einen Zeitraum von drei Jahren für dieselbe Krankheit.

Deutschland gehört damit, im europäischen Vergleich, zu den Ländern mit einer arbeitnehmerfreundlichen Regelung. Die Arbeitgeber kostet diese Regelung jedoch eine Menge Geld. 76,7 Milliarden Euro mussten, einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zufolge, Arbeitgeber für die Gehälter ihrer kranken und damit arbeitsunfähigen Mitarbeiter aufbringen. Damit haben sich die Kosten für die Entgeltfortzahlung binnen vierzehn Jahren verdoppelt.

Ist das deutsche Modell der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall also überholungsbedürftig? Wie soeben beschrieben gilt in der Bundesrepublik – anders als in einigen anderen Ländern – seit Jahrzehnten die Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag.

Als Reaktion auf den hohen Krankenstand von Erwerbstätigen und die steigenden Kosten im System ist in den letzten Wochen über die Einführung eines Karenztages diskutiert worden. Gemeint ist damit die Aussetzung der Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag, bevor der Anspruch darauf beginnt.

Das europäische Ausland geht mit Krankheit anders um als Deutschland. Der sogenannte Karenztag ist gängige Praxis. Liegt dort eine Lösung?

Wie sieht der Rechtsrahmen in anderen Ländern aus?

Luxemburg

Höhe der Leistung: Arbeitnehmende erhalten in der Regel 100 Prozent des Gehalts für die ersten 77 Krankentage.

Dauer der Leistung: Dauert die Arbeitsunfähigkeit über diesen Zeitraum hinaus an, gewährt die Krankenkasse eine Verlängerung auf bis zu 78 Wochen.

Niederlande

Höhe der Leistung: 70 Prozent des Bruttogehaltes. Liegt dieser Betrag unter dem gesetzlich festgelegten Mindestlohn, muss im ersten Jahr mindestens der Mindestlohn gezahlt werden. Um das finanzielle Risiko für die Unternehmen zu minimieren, schließen viele Betriebe sogenannte Arbeitsausfall- oder Krankengeldversicherungen ab.

Dauer der Leistung: Bis zu zwei Jahre lang müssen die Betriebe mindestens 70 Prozent des Bruttogehalts an ihre Beschäftigten überweisen.

Frankreich

Höhe der Leistung: Nach einer Karenzzeit von drei Tagen erhalten Arbeitnehmer eine Entgeltersatzleistung von der Sozialversicherung. Anhand der vom Arbeitgeber ausgestellten Lohnbescheinigung wird von der Krankenversicherung der Auszahlungsbetrag berechnet. Hierbei werden noch weitere Kriterien berücksichtigt, beispielsweise die Dauer der Betriebszugehörigkeit, Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden, Arbeitnehmerbeiträge, usw.

Dauer der Leistung: Bis zu drei Jahre (vorausgesetzt der Gesundheitszustand des Arbeitnehmers rechtfertigt dies).

Schweden

Höhe der Leistung: In den meisten Fällen 80 Prozent des Gehalts, kann aber höher ausfallen, wenn ein Tarifvertrag besteht.

Dauer der Leistung: 364 Tage, eine Verlängerung ist möglich, wobei das Krankengeld dann 75 Prozent des Einkommens des Arbeitnehmers beträgt.

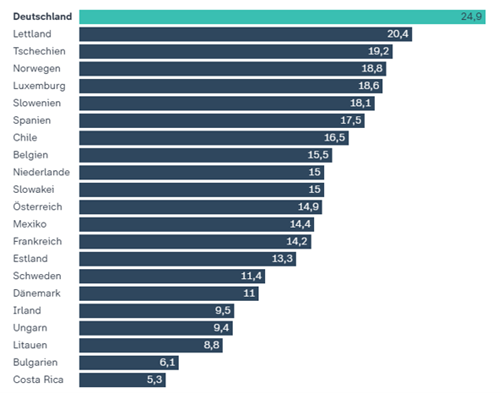

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bezahlten Krankentage pro Jahr im Vergleich:

Ausgewählte europäische Staaten, hier nur bezahlte Krankheitstage (ohne etwaige Karenztage), Vergleichsjahr 2022, Definition, Erhebungsmethoden und Gesundheitssysteme weichen voneinander ab

Tabelle / Grafik: ZDFheute; Quelle: Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD)

Zur Ausgangsfrage:

Hat die Lohnfortzahlungsregelung Einfluss auf den Krankenstand?

Man könnte annehmen, dass die Länder, die mehr Geld für Krankengeld ausgeben, auch die längsten und meisten Krankschreibungen haben. Das trifft aber so nicht zu. Hohe Krankenstände sind unter anderem ein Effekt von Wohlstand. Neben der Großzügigkeit des Systems werden Krankentage auch von der Wirtschaftslage beeinflusst. Wenn die Wirtschaft brummt und es wenig Arbeitslosigkeit gibt, steigen die Fehlzeiten. Haben wir stattdessen eine Wirtschaftskrise und hohe Arbeitslosigkeit, gehen die Fehlzeiten zurück.

Wenn wir darüber sprechen, dass sich Menschen vermehrt krankmelden, sollte man sich aber auch die Ursachen anschauen. Der Krankenstand ist oftmals auf Langzeiterkrankte zurückzuführen, mit psychischen Problemen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Da könnte eine Lösung in besseren Arbeitsbedingungen liegen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter zu fördern. Beispielsweise durch einen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz oder mit flexiblen Arbeitszeiten. Darüber hinaus können sich Angebote an Weiterbildungsmaßnahmen positiv auf das Engagement und die Motivation auswirken.

Ein gutes Händchen bei der Auswahl an neuen Mitarbeitern und der Einsatz entsprechend ihrer Stärken können sowohl eine Über- als auch Unterforderung vermeiden. Regelmäßige Kommunikation sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement tragen zur Reduzierung des Krankenstandes bei.

Tipp: Frühzeitig für den Fall einer längeren Arbeitsunfähigkeit vorsorgen!

Die LVM Krankenversicherung bietet bedarfsgerechte Krankentagegeldversicherungen an, damit das Einkommen auch bei längerer Krankheit abgesichert ist und keine Versorgungslücke entsteht. Eine individuelle Beratung lohnt sich!

Quellenangabe:

Zur Autorin:

Andrea Weidemann arbeitet als Versicherungskauffrau in dem Bereich Verkaufsförderung der Krankenversicherung.